Photographe inconnu. Photomontage, vers 1934. © Helena Rubinstein Foundation Archives, Fashion Institute of Technology, SUNY, Gladys Marcus Library, Special Collections/464.

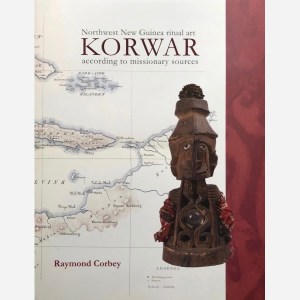

Pionnière dans le domaine de la cosmétique, Helena Rubinstein (1872-1965), grâce à sa détermination, devint une femme d’affaires d’exception et bâtit, en quelques années, un empire industriel. Reflétant les mutations de la société occidentale de son époque, son itinéraire de collectionneuse traduit avec force la conquête de son indépendance financière. Figure de l’émancipation féminine, elle fit de la beauté et des soins du corps une des clés du pouvoir et de la liberté des femmes. Cultivant son image pour promouvoir sa marque, elle révolutionna les usages de la communication publicitaire. Moderne et non-conformiste, elle sollicita les architectes et les décorateurs les plus audacieux pour aménager ses salons et ses demeures. Mécène visionnaire, elle réunit des collections éclectiques : « […] pour moi, l’art est multiple et je ne crains pas les innovations en matière de décoration »*.

Chaja Rubinstein est née à Cracovie. Cette ville polonaise de Galicie, située sur le versant septentrional des Carpates, appartient alors à l’Empire austro-hongrois, à la suite des partages de la Pologne, au XVIIIesiècle. Cracovie, vers 1900, est l’une des plus importantes villes juives européennes et la liberté de commercer et d’y exercer son culte en font un lieu propice au développement de sa communauté. Les familles les plus aisées sont installées dans le centre, les plus modestes, comme les Rubinstein, demeurent dans le quartier de Kazimierz — bourgade fondée en 1335, sous le règne du roi Casimir le Grand (1309-1370) —, au sud de la vieille cité, près du fleuve Wisla (Vistule en français). Dans la famille paternelle de Chaja, comme dans sa famille maternelle, les Silberfeld, on compte des rabbins et des érudits. Herzel, son père, tient une épicerie. Augusta, dite « gitte », sa mère, s’occupe de leurs huit filles, Pauline, Rosa, Regina, Stella, Ceska, Manka et Erna, dont Chaja est l’aînée. Brillante et volontaire, Chaja est contrainte de quitter l’école, à l’âge de quinze ans, pour aider ses parents. Elle travaille dans le magasin de son père et seconde sa mère à la maison. L’attachement de Chaja à sa famille et à cette période de sa vie se traduira, plus tard, par une fidélité sans faille aux siens, en particulier envers ses sœurs, qui travailleront à ses côtés. Rebelle et décidée à réussir, elle refuse les prétendants que lui choisissent ses parents et cherche à s’affranchir des conventions de sa communauté. En 1894, pour échapper au mariage arrangé, Chaja part à Vienne, chez une tante qui a épousé un fourreur. On cherche encore à la marier, en vain. Finalement, en 1896, sa famille l’envoie en Australie où vivent trois autres de ses oncles. Sur le paquebot Prinzregent Luitpold, elle décide de changer son prénom en Helena Juliet. À Coleraine, dans l’État de Victoria, à trois cent trente kilomètres de toute civilisation, elle travaille dans le magasin familial et connaît une vie difficile. Les fermières à la peau altérée par le soleil et le vent admirent la finesse de son teint. Helena leur vante les qualités de la pommade de sa mère qui, pour protéger la peau de ses filles des rigueurs du froid, leur enduisait le visage d’une crème de soins composée par un chimiste hongrois habitant alors Cracovie, le professeur Jacob Lykusky. En 1901, elle part à Melbourne et, après de nombreux essais, modifie la formule de la crème maternelle et la commercialise sous le nom de « Valaze » (“don du ciel”, en hongrois). Helena crée un salon qu’elle aménage comme un boudoir, y installe une cabine, inventant ainsi le concept d’institut de beauté qu’elle appelait « boutique-institut ». Elle produit d’autres crèmes, lotions et savons, comprenant qu’il faut adapter sa formule aux différents types de peau. Elle se fournit notamment en lanoline, graisse de laine peu coûteuse et, prenant le contre-pied de ses conseillers, présente ses produits comme luxueux pour les vendre très cher. Elle fut l’une des premières entrepreneuses à se servir de la presse et de la publicité où elle expliquait que la beauté était un nouveau pouvoir pour les femmes. En Australie, l’émancipation des femmes se développe depuis qu’elles ont obtenu le droit de vote, en 1902, et la plupart travaillent. Le bouche-à-oreille fonctionne, les clientes affluent. En 1905, après avoir conquis l’Australie, Helena part découvrir l’Europe : Berlin, Vienne, Londres et, surtout, Paris, qui la fascine et l’éblouit. Convaincue que la recherche scientifique est fondamentale dans la fabrication de ses produits, elle rencontre des scientifiques — étudie sous la direction du fameux chimiste Marcellin Berthelot —, des dermatologues et des diététiciens, avec pour objectif de perfectionner ses méthodes de soins. De retour à Melbourne, en 1907, elle fait la connaissance du journaliste américain Edward William Titus (1870-1952) qu’elle engage pour améliorer la présentation de ses produits et rédiger les réclames qui paraissent dans la presse australienne. Elle ouvre un salon à Sydney puis, en 1908, à Wellington, en Nouvelle-Zélande et à Londres, au 24, Grafton Street, dans le quartier chic de Mayfair.

Photographe inconnu. Helena Rubinstein et Frida Kahlo, vers 1940. © Paris, archives Helena Rubinstein – L’Oréal © mahJ, Paris.

Elle épouse Titus. Séduisant et raffiné, il fréquente les peintres, les intellectuels et l’aristocratie, à Londres comme à Paris. Devenu son pygmalion, il complète son éducation, forme son goût artistiqueet lui trouve le surnom de “Madame”. À l’époque, en Grande-Bretagne, seules les prostituées et les actrices se fardent. Consciente de l’évolution de la société, elle redouble d’efforts pour s’introduire dans le monde conservateur de la “gentry”. Elle fait la connaissance de la baronne Catherine d’Erlanger qui tient un salon littéraire. La baronne l’aide à trouver son chemin dans la complexe hiérarchie de la société londonienne et Helena découvre, en sa compagnie, les Ballets russes de Serge Diaghilev. Les couleurs flamboyantes que ce dernier emploie dans ses scénographies influenceront les décors de ses salons. En 1908, elle demande à Paul César Helleu de peindre son portrait. Ce sera le premier d’une longue série, exécutés par des artistes renommés. La commande d’un ou de plusieurs portraits est l’un des traits distinctifs de cette conception de la collection d’art comme couronnement symbolique du succès professionnel. Helena Rubinstein est sans nul doute celle qui s’y est le plus adonnée et avec le plus de passion.

Photographe inconnu. Helena Rubinstein devant une partie de ses nombreux portraits, New York, 1960 (de gauche à droite et de haut en bas) : Salvador Dali, 1943 ; Christian Bérard 1938 ; Graham Sutherland, 1957 ; Cândido Portinari, 1939 ; Roberto Montenegro, 1941 ; Margherita Russo, 1953 ; Pavel Tchelitchew, 1934 et Marie Laurencin, 1934. © Helena Rubinstein Foundation Archives, Fashion Institute of Technology, SUNY, Gladys Marcus Library, Special Collections/341.

Vingt-sept artistes se sont successivement chargés de peindre la femme d’affaires : « Quand Marie Laurencin fit mon portrait, elle m’imagina en maharani. Raoul Dufy, dans une aquarelle délicate, me vêtit de rouge, de blanc et de bleu, comme si j’étais un drapeau. […]. Dans le portrait de Dali, je suis enchaînée par des colliers d’émeraudes à un rocher escarpé. Il me sentait prisonnière de mes richesses […]. Bérard, qui connaissait mon amour pour les enfants, me peignit dans une simple robe blanche, un châle sur le dos […] (avec) mon fils Horace. […] Graham Sutherland. Il me représente comme une femme autoritaire au regard d’aigle ! […]. C’est Sutherland lui-même qui choisit la robe, une robe du soir rouge, brodée, de Balenciaga »**. La place importante tenue par l’art du portrait montre à quel point, sa vie durant, elle se passionna pour le visage. Le fameux sculpteur Jacob Epstein, un ami de son mari, lui fait découvrir l’art africain et océanien.1909, naissance de Roy, leur premier fils, le second, Horace, trois ans plus tard. Alors qu’elle vit encore à Londres, Helena ouvrit son premier institut parisien, au 255, rue du Faubourg Saint-Honoré, où elle rassembla en un même lieu, les soins et les conseils diététiques et mit au point une méthode de massages faciaux. La fameuse romancière Colette sera l’une des premières à accepter de se dénuder pour se faire masser et lancera la mode. Une fois encore, le succès arrive rapidement, si bien qu’Helena fait construire un laboratoire, à Saint-Cloud, pour concevoir ses produits à qui elle impose des tests scientifiques rigoureux, ce qui ne s’était jamais fait auparavant. Parmi ses rencontres, figure Marie Curie, qui lui apprend que le corps respire aussi par la peau. En 1910, elle dressa la classification des différents types, marquant ainsi sa différence et asseyantdéfinitivement sa notoriété.

Masque mossi, Burkina Faso (ex. Haute-Volta), début du XXe siècle. Bois et pigments. H. : 216 cm. Don Helena Rubinstein estate. © Musée du quai Branly-Jacques Chirac.

Deux ans plus tard, elle se fixe à Paris, sa ville préférée. Misia Sert, une aristocrate polonaise, pianiste, figure célèbre du Paris artistiquequi tient un salon littéraire, lui présente ses futures clientes et l’introduit dans son cercle d’artistes : Kees van Dongen, Georges Braque, Juan Gris, Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Louis Marcoussis, Louise de Vilmorin, Salvador Dali, Pablo Picasso qui exécutera quelques croquis d’elle, en 1955 — et Jean Cocteau, qui l’appelait “l’Impératrice de la cosmétique”,ainsi que les comédiennes Réjane et Cécile Sorel, la comtesse Greffhule, immortalisée par Marcel Proust avec le personnage d’Oriane, duchesse de Guermantes. Helena acquiert ainsi un grand nombre de tableaux qui s’ajoutent à son importante collection d’œuvres africaines. Depuis son plus jeune âge passionnée par la mode, elle se lie d’amitié avec Jacques Doucet, Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, Edward Molyneux, Madeleine Vionnet, Coco Chanel, Christian Dior, Elsa Schiaparelli, Jeanne Lanvin et, plus tard, avec Cristóbal Balenciaga et Yves Saint Laurent, dont elle sera l’une des premières clientes, dès 1962. Elle se fait photographier dans la plupart de ses tenues haute couture et utilise ces innombrables clichés pour assurer sa publicité.Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Helena, américaine par son mariage, part pour les États-Unis, rapidement rejointe par sa famille. En 1915, elle crée un premier salon, à New York, conçu par l’architecte autrichien Paul T. Frankl et le décorateur polonais Witold Gordon. Cet écrin moderniste pour le corps et le visage où se mêlent l’art, la mode, le luxe et la beauté est décoré avec des sculptures et des bas-reliefs en marbre de Carrare spécialement réalisés par Elie Nadelman. Helena parcourt les États-Unis, avec sa sœur Marka, ouvre des points de vente dans les grands magasins de luxe, inaugure des salons et fait construire une usine, à Long Island.De retour en France, en 1918, elle transfère son institut au 126, rue du Faubourg Saint-Honoré puis, en 1924, au numéro 52, immeuble qu’elle achètera, un peu plus tard, pour y regrouper l’appartement familial, les bureaux et son salon de beauté. Elle confie la décoration de ce dernier au couturier Paul Poiret qui l’habille et avec lequel elle crée de nouvelles lignes de maquillage. En 1921, elle voyage en Afrique du nord, avec le peintre Jean Lurçat. Dans une publicité parue dans Vu, (28 mai 1928), elle utilisera une des photos prises en Tunisie où elle se trouve en compagnie du peintre pour annoncer la création de : « […] mélanges inédits… », avec un texte vantant plantes et parfums de ces pays : « […] Les régions que réchauffe le brillant soleil du désert — patrie des parfums et des fards — devaient exercer une puissante attirance sur une existence entièrement consacrée à la recherche de nouvelles nuances dans l’art de la beauté. » Titus, son mari et mentor, qui a ouvert une librairie-maison d’édition à Montparnasse, au 4, rue Delambre, en 1924, « At the Sign of the Black Manikin », fut parmi les premiers en France à proclamer le talent de James Joyce, d’Ernest Hemingway, de D. H. Lawrence et de E. E. Cummings qui furent tous ses amis. À la demande de son auteur, D. H. Lawrence, il publia une seconde édition non expurgée de Lady Chatterley’s Lover(1929) et la version anglaise des mémoires de Kiki de Montparnasse, Kiki’s Memoirs(1930), avec une introduction par Ernest Hemingway et des illustrations de Man Ray.

Photographe inconnu. L’appartement d’Helena Rubinstein, vers 1940-1960. Deux tableaux par Jean-Michel Atlan et œuvres africaines. Helena Rubinstein Foundation Archives, Fashion Institute of Technology, SUNY, Gladys Marcus Library, Special Collections/348.

En 1932, il rachète This Quarter, une revue artistique anglophone publiée à Paris à laquelle participent André Breton, Salvador Dali, Marcel Duchamp, Max Ernst, Ernest Hemingway, James Joyce… Il lui fait rencontrer ces écrivains et ces artistes ainsi queFrancis Scott Fitzgerald, Man Ray, Marc Chagall, Sarah Lipska, Michel Kikoïne, Chana Orloff, pour lesquels Helena se fait volontiers mécène. Elle les reçoit toutes les semaines à dîner, se rend dans leurs ateliers de Montmartre et de Montparnasse et commence à constituer une collection qui regroupe les artistes vivant alors à Paris : Renoir, Brancusi, Bonnard, Braque, Miró, Pascin, Kisling, Maillol, Juan Gris, Van Dongen, Atlan, Léger… Helena prit rapidement conscience de l’importance de l’art comme relais médiatique pour la légitimation de ses choix personnels, professionnels et esthétiques. Ellesera la première à présenter des œuvres d’art dans ses instituts de beauté, comme celles de Brancusi, Chirico, Marcoussis, Modigliani, Nadelman, et à faire participer certains artistes à ses campagnes publicitaires, tels que Miró, Laurencin, Dufy ou de Kooning. Dali, Marcoussis, Tchelitchew, Juan Gris peignent des panneaux muraux dans ses salons et ses appartements. Les principaux décorateurs de la période art déco, Jean-Michel Frank, Eileen Gray, Pierre Chareau, André Groult, Emilio Terry dessinent et réalisent son mobilier. Après la guerre, elle vit entre l’Europe et l’Amérique. En 1928, elle décide de revendre ses succursales américaines aux frères Lehmann pour 7,3 millions de dollars, un prix exceptionnel à cette époque. Avec le “krach” boursier de 1929, les cours s’effondrent et, ne voulant pas voir effacées des années de travail, elle rachète ses actions et ses parts pour 1,5 millions de dollars. Cette transaction fera d’elle une des femmes les plus riches des États-Unis. À Paris, en 1932, elle fait construire un immeuble, au 216, boulevard Raspail, dont elle confie la réalisation à l’architecte Bruno Elkouken, un bâtiment de style fonctionnaliste doté d’un théâtre et de quelques ateliers d’artiste. Elle se réserve le penthouse, dans lequel elle s’installe, entourée de meubles Art déco et de sa riche collection d’œuvres d’art. Plus tard, en 1934, face à la Seine, dans l’île Saint-Louis, au 24, quai de Béthune, elle acquiert l’ancien hôtel d’Hesselin, appartenant au peintre et photographe catalan José Maria Sert. Cette demeure aristocratique fut élevée, entre 1640 et 1644, par Louis Le Vau (1612-1670) pour Louis Hesselin (1602-1662), intendant des plaisirs et grand financier du roi Louis XIII. Malgré les levées de boucliers de la

Photographe inconnu. Salvador Dali et Helena Rubinstein devant son portrait par le peintre. New York, après 1943. © Paris, archives Helena Rubinstein – L’Oréal.

Commission du Vieux Paris et du conseiller municipal du 4e arrondissement contre la destruction de l’immeuble et pour la préservation de l’aspect de l’île Saint-Louis, l’hôtel fut rasé, le 2 juin 1934. Elle le fait entièrement rebâtir par les architectes Louis Süeet B. Lochaket ses collaborateurs : Max Ingrand, maître verrier, Paule Marrot, artiste décorateur, Richard Desvallières, ferronnier d’art. L’immeuble sera achevé en 1937. Le mobilier dessiné par Louis Marcoussis,Bruno Elkouchen et Jean-Michel Frank — considéré comme un des précurseurs du minimalisme dans le domaine de l’ameublement— ainsi que toutes ses collections rejoignent un triplex somptueux où elle s’installe, en 1937. Une gigantesque terrasse sert de cadre à ses soirées de gala où elle reçoit le Tout-Paris. La porte d’entrée, chef-d’œuvre de menuiserie réalisé par Étienne Le Hongre (1628-1690), sculpteur français à qui l’on doit plusieurs sculptures du parc et des jardins du Château de Versailles est le seul vestige de cet hôtel particulier. Lorsque le Museum of Modern Art de New York vient la solliciter pour participer à la fameuse exposition African Negro Art (18 mars-19 mai 1935), organisée par James Johnson Sweeney, c’est avec empressement qu’elle prêta quinze œuvres. Peu avant l’ouverture de l’exposition,

George Maillard Kesslere (1894-1979), Helena Rubinstein présentant un masque de Côte d’Ivoire, 1934. © Helena Rubinstein Foundation Archives, Fashion Institute of Technology, SUNY, Gladys Marcus Library, Special Collections.

Helena publia une photographie publicitaire commandée à George Maillard Kesslere, qui avait déjà peint son portrait près de dix ans auparavant. On y voit Helena, en connaisseur averti, montrant fièrement un masque de Côte d’Ivoire appartenant à sa collection. Bien que suggérant les pratiques d’un conservateur, ses gants, créés par Coco Chanel, sont en velours noir avec d’énormes poignets en paille. Une juxtaposition de matières faisant subtilement allusion à l’équivalence qu’elle pose entre culture occidentale et culture africaine. Helena est coiffée d’une épaisse tresse lui encadrant le visage, à la manière d’un buste antique. La photographie établit ainsi un lien explicite entre son visage et celui du masque. Le communiqué de presse qui l’accompagnait soulignait cette ambivalence : « Aujourd’hui, on reconnaît volontiers que la sculpture nègre a une valeur esthétique et une beauté qui lui appartiennent en propre, certes entièrement différentes, mais pas moins intéressantes que les critères de beauté, plus conventionnels et acceptés depuis longtemps de la sculpture grecque ». Ayant divorcé d’Edward Titus, en 1937, elle se remarie, l’année suivante, avec le Prince géorgien Artchil Gourielli-Tchkonia (1895-1955), de vingt-trois ans son cadet, rencontré à Paris. En 1939, la chanteuse viennoise Helene Winterstein-Kambersky, agacée de voir son mascara couler sur scène, invente le premier “waterproof” sous la marque « La Bella Nussy » et lui en propose la licence. Helena propose cette nouveauté en exclusivité mondiale à l’Exposition universelle de New York, en 1939, au cours d’un ballet aquatique, une première mondiale audacieuse dans le monde de la publicité, un événement marketing qu’elle renouvellera, en 1941, pour le lancement de son troisième parfum « Heaven Sent », pour lequel elle organisa un lâcher de cinq mille ballons avec des messages et des échantillons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, qu’elle passe à New York, Helena aide comme elle le peut les juifs européens mais ne peut sauver sa sœur Regina, qui périt à Auschwitz. Elle devient le fournisseur officiel de l’armée américaine, équipant les soldats en maquillage camouflant et démaquillage ainsi qu’en crème solaire. L’institut de beauté et l’appartement parisiens sont pillés par les Nazis. Elle le rouvre, en 1947, et s’adresse à l’architecte et décorateur Emilio Terry, l’inventeur du « style Louis XVII », pour son réaménagement.

Statue, Bamana, Mali. Bois. H. : 45 cm. Ex-coll. F.-H. Lem, collectée dans le Ganadougou (région de Sikasso), vers 1934 ; Helena Rubinstein ; Pace Primitive, New York. Coll. privée. © Sotheby’s, 11 décembre 2013.

Figure masculine kongo, République démocratique du Congo. Bois, métal et matières magiques. H. : 69,2 cm. Ex-coll. Helena Rubinstein ; James Willis, San Francisco ; Myron Kunin, Minneapolis. Coll. privée. © Sotheby’s, 11 novembre 2014.

Masque, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois. H. : 37,5 cm. Ex-coll. F.-H. Lem ; Helena Rubinstein. Coll. privée. © Sotheby’s, Paris, 14 décembre 2011.

Photographe inconnu. Helena Rubinstein dans la bibliothèque de son appartement de l’Île Saint-Louis, Paris, 1951. © Helena Rubinstein Foundation Archives, Fashion Institute of Technology, SUNY, Gladys Marcus Library, Special Collections/381.

En 1941, elle achète un immeuble de sept étages, au 625, Park Avenue, y installe son siège social et un spectaculaire salon, décoré avec des œuvres de sa collection, des bas-reliefs en marbre et des peintures murales réalisées par Giorgio de Chirico. Salvador Dali y peint un triptyque mural ainsi que son portrait, bousculant, de façon créatrice, le « bon goût » traditionnel : « Mon goût, apparemment peu conventionnel, a souvent été commenté. L’explication en est simple, vraiment. J’aime différentes sortes de belles choses et je n’ai pas peur de les utiliser de façon non conventionnelle. » (My Life for Beauty, éd. Revue, New York, Simon and Schuster, 1966, p. 91). La mort brutale d’Artchil Gourielli-Tchkonia, en 1955, à Paris puis, trois ans plus tard, la disparition, à New York, de son fils cadet, Horace, dans un accident de voiture, la plongent dans une profonde dépression. Pour y échapper, elle entreprend un long voyage autour du monde, en compagnie de son jeune assistant,Patrick O-Higgins, qui la mène jusqu’en Israël. Elle y rencontre David Ben Gourion, Premier ministre, et Golda Meir, ministre des Affaires étrangères. Au musée d’Art de Tel-Aviv, elle finance la construction du « Pavillon Helena Rubinstein pour l’art contemporain », conçu par les architectes Zeev Rechter et Dov Karmi, qui ouvrira ses portes en janvier 1959, témoignage de sa passion et de son intérêt indéfectible pour les arts. Elle entreprend également la construction d’une usine qui sera inaugurée en 1962. Helena Rubinstein meurt, le 1eravril 1965, à New York : « Ma longue vie de travail et d’efforts acharnés a eu un sens : j’ai rendu aux femmes un service important en les aidant à recueillir l’héritage de leur beauté qui leur revenait de droit. Souvent, en croyant ne chercher que le succès, nous allons à la découverte de l’humanité… Mais, peut-être vaudrait-il mieux dire que c’est l’humanité qui vient à notre rencontre ! »***.

Figure hermaphrodite, Teke, République démocratique du Congo. Bois, coquillage et matières magiques. H. : 69,9 cm. Ex-coll. Helena Rubinstein ; Hy Klebanow, New York ; Alan Brandt, New York ; Myron Kunin, Minneapolis. Coll. privée. © Sotheby’s, 11 novembre 2014.

Boris Lipnitzki (1887-1971), Marie Cuttoli (1879-1973) [instigatrice au début des années trente du renouveau de l’art de la lice] et Helena Rubinstein, Paris, 216, boulevard Raspail, 1934. © Paris, archives Helena Rubinstein – L’Oréal © mahJ, Paris.

À la mort de sa fondatrice, la marque

Helena Rubinstein est présente dans plus de trente pays, compte quatorze usines et emploie trente-deux mille personnes. La fortune personnelle de “Madame” atteint cent millions de dollars. En 1973, la multinationale américaine Colgate-Palmolive acquiert la marque puis, la revend, en 1980, à Albi Entreprise qui la cède, à son tour, à L’Oréal, en 1988. La marque continue de porter les valeurs de sa créatrice : la science au service de la beauté, l’émancipation des femmes et l’audace de bousculer les codes. En Avril 1966, suivant les volontés de sa famille, Parke-Bernet Galleries Inc., à New York, dispersa ses vastes collections sept catalogues furent publiés — dont son important ensemble d’art Africain et Océanien [Parke-Bernet Galleries Inc.,

The Helena Rubinstein Collection, African and Oceanic Art – Parts One and Two, New York, April 21 & 29, 1966 ;

Part Three, October 15, 1966]. Les deux catalogues de cette vente mythique, dont les notices furent rédigées par Hélène et Henri Kamer, liste trois cent soixante et un lots. Avec des enchères qui atteignirent des sommes inespérées pour l’époque, cette vente marqua un tournant dans la reconnaissance de l’art tribal et reste un événement historique, le patronyme « Rubinstein » étant synonyme de “collection célébrissime”.

Helena associait étroitement son affaire de cosmétiques et sa collection d’art à une question d’image de marque et de réputation et trouvait dans la célébration publique de ses audaces vestimentaires et esthétiques une forme seconde de reconnaissance mondaine. Si collectionner était pour elle un moyen parmi d’autres de vivre entourée de belles choses, comme le soin apporté à la silhouette et à la garde-robe en était un autre, son individualisme dans l’affirmation de ses préférences esthétiques s’accompagnait d’une mise en scène de soi. En témoigne l’impressionnante quantité de photographies réalisées la montrant, habillée par les plus grands couturiers, dans ses demeures ou en compagnie des personnalités issues du monde de la politique, de l’art, de la musique, du cinéma et de la mode du moment. À Londres, aux alentours de 1909-1910, son époux, Titus, la présente au fameux sculpteur et peintre Jacob Epstein : « […] Le sculpteur Jacob Epstein était un de nos visiteurs les plus assidus. C’est lui qui m’initia à la sculpture africaine, pour laquelle je me pris d’un grand intérêt. Je devins, sous sa tutelle, une collectionneuse passionnée. À chaque fois que je devais me rendre à Paris, il me donnait les catalogues des collections qu’on allait mettre en vente et il me recommandait les plus belles pièces. Je savais ainsi sur lesquelles miser, mais mon enthousiasme me faisait souvent outrepasser ses conseils, d’autant plus que les prix étaient alors très accessibles et qu’on trouvait un choix extraordinaire.

Kota, Gabon. Bois, cuivre, fer et laiton. H. : 66 cm. Ex-coll. Georges De Miré ; Helena Rubinstein ; William Rubin ; David Lloyd Kreeger, The Kreeger Collection, Washington, D.C. ; Richard Feigen, New York. Coll. Privée. © Christie’s, Paris, 23 juin 2015. Photo Visko Hatfield.

Masque-heaume à quatre visages, Fang ou Betsi, Gabon. XIXe siècle. Bois et kaolin. H. : 35,6 cm. Ex-coll. Paul Guillaume, Helena Rubinstein et Franklin Family. © Detroit Institute of Arts. Founders Society Purchase, New Endowment Fund, General Endowment Fund, Benson and Edith Ford Fund, Henry Ford II Fund, Conrad H. Smith Fund. Inv. 1983.24.

Ma collection augmentait régulièrement mais, parmi nos amis, rares étaient ceux qui partageaient mes goûts pour l’art africain. “Il est bien singulier, disaient-ils, de voir qu’on peut consacrer sa vie à la beauté et acheter des choses aussi laides !” […] Quelle chance pour moi d’avoir eu les conseils de Jacob Epstein ! »****. Epstein fut l’un des premiers sculpteurs à regarder au-delà des frontières de l’Europe, s’inspirant des cultures indiennes, africaines, amérindiennes et océaniennes. Pour Epstein, l’art était une expression universelle et devait donc englober toute l’humanité. Rapidement, l’œil d’Helena fut suffisamment exercé pour acheter pour elle-même et par elle-même. Elle visitera les musées, fréquentera les antiquaires, entretiendra des relations avec les principaux acteurs du marché de l’art spécialisés dans ce domaine, se tournant vers des collectionneurs réputés avec lesquels elle n’hésitait pas à négocier.

Figure masculine assise, Dengese, région de la rivière Sankuru, République Démocratique du Congo. XIXe-XXe siècle. Bois et agrafe en métal. H. : 55,2 cm. Ex-coll. Charles Ratton et Helena Rubinstein. © The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, Gift of Nelson A. Rockefeller, 1969. Inv. 1978.412.520.

À cette époque, l’avant-garde parisienne commençaient à s’intéresser à l’art africain et océanien, lui appliquant des critères esthétiques occidentaux. L’intérêt d’Helena pour ces cultures s’appuyait sur sa volonté d’élever ces œuvres au rang de « beaux-arts ». Ainsi, dès 1912, son appartement parisien devint le cadre d’une avant-garde où dialoguaient sculptures africaines et art moderne,illustrant l’esthétique moderniste qui lui était chère. Désirant une atmosphère confortable, Helena modifiait régulièrement l’ordre de ses tableaux et de sa collection d’art africain, comme en témoignent de nombreuses photographies. Elle développa pour cet art ce que l’on dénomme parfois de “goût français”, une appellation correspondant à l’expansion coloniale de l’époque — principalement l’ouest du Soudan français (l’actuel Mali), le Gabon et la Côte d’Ivoire— que Robert Goldwater (fondateur du Museum of Primitive Art de New York) qualifiait de « primitivisme intellectuel ». Dans son ouvrage Primitivism in Modern Art(Harper & Brothers, New York, 1938), Goldwater parle de « primitivisme affectif » qu’il oppose au « primitivisme intellectuel » des débuts de l’art abstrait, fondé sur l’équilibre des formes géométriques et les patines sombres et lisses (in Slesin, Suzanne, Over the Top, Helena Rubinstein Extraordinary Style, Beauty, Art, Fashion, Design, Pointed Leaf Press, New York, 2003, p. 106).

Statue “njuindem” à l’effigie d’une princesse, société lefem, Bangwa, Cameroun. Bois et pigments. H.: 85 cm. Collectée en 1897-1898 par Gustav Conrau. Ex-coll. Arthur Speyer ; Charles Ratton ; Helena Rubinstein ; Harry A. Franklin. © Musée Dapper, Paris. Inv. 3343. Photo Hughes Dubois.

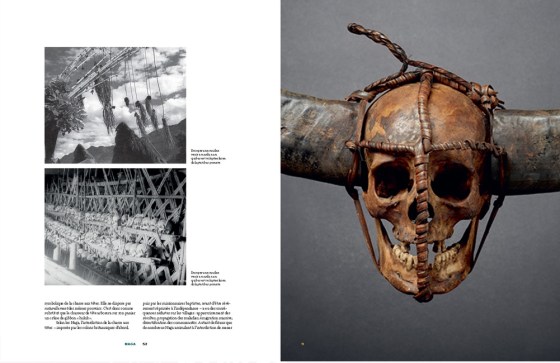

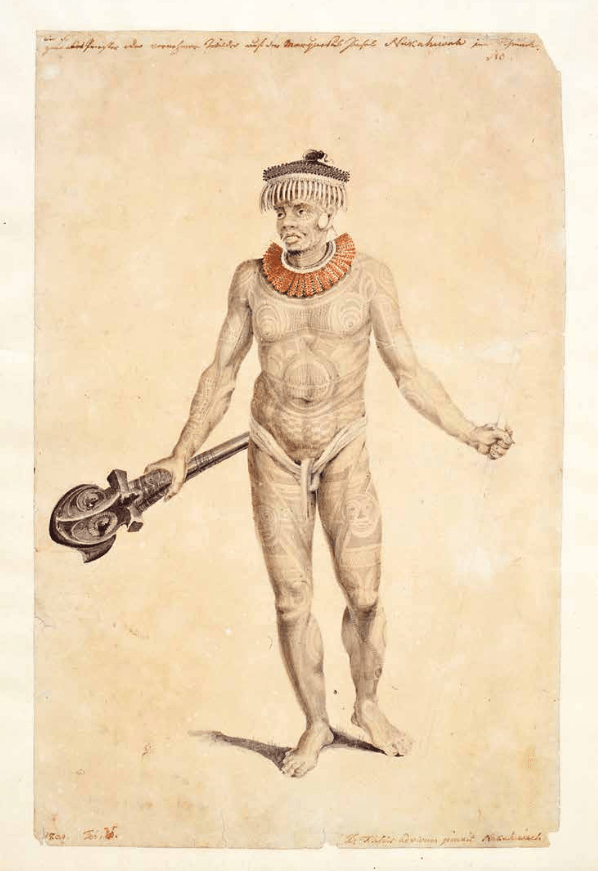

À Paris, en 1930, tandis qu’a lieu la fameuse « Exposition d’art africain et d’art océanien » à la galerie du Théâtre Pigalle, elle réussit à obtenir du marchand Charles Ratton l’une des pièces maîtresses de sa collection, la « Reine Bangwa », immortalisée par Man Ray. Ce photographe du surréalisme en réalisa une série de clichés, chez Charles Ratton, en 1937, dont deux compositions de la statue mêlée à un nu, en référence à son chef-d’œuvre de 1926, Noire et blanche. À l’origine, cette sculpture fut collectée, avec ce que l’on considère comme son pendant masculin, au Cameroun, entre 1898 et 1899, par Gustav Conrau, premier explorateur européen à pénétrer sur le territoire bangwa et à s’aventurer quelque temps dans le royaume de Fontem, d’où proviendraient ces deux pièces.

Figure féminine deble, Sénoufo, Maître de Folona, région de Sikasso, nord de la Côte d’Ivoire. Bois, cauris, graines de pois rouges et latex. H. : 90,5 cm. Ex-coll. F.-H. Lem, 1935 ; Helena Rubinstein. © Collection particulière. BAMW Photography.

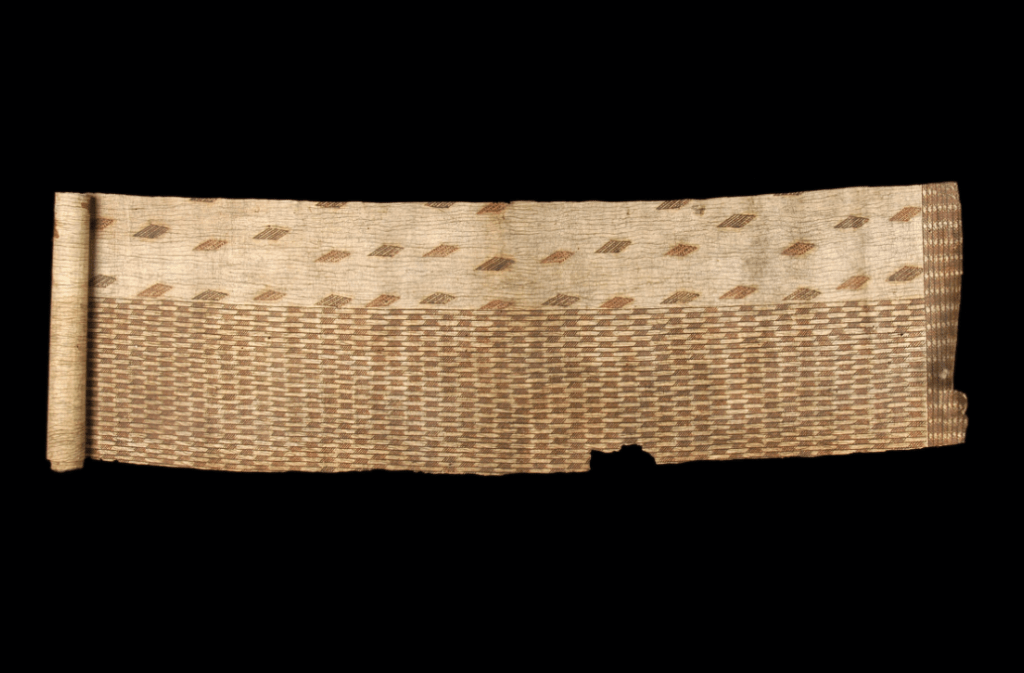

Aux œuvres majeures acquises pendant l’entre-deux-guerres auprès de Charles Ratton, de la galerie Percier, de Pierre Loeb, de Gustave Dehondt, provenant de Paul Guillaume, de Félix Fénéon ou de Paul Eluard, ou lors de grandes ventes aux enchères parisiennes (collection Georges de Miré, 1931) s’ajouta, en 1938, l’exceptionnel ensemble constitué de soixante-six sculptures et masques collectés par F.-H. Lem, entre 1934 et 1935. La dénomination sénoufo s’imposa dans les années 1930, après les expéditions de Carl Kjersmeier en 1931-1932, de F.-H. Lem, en 1934-1935 et d’Albert Maesen en 1938-1939. Lem, esthète voyageur, alors Commis des affaires civiles à Sikasso, au Mali, collecta des objets bamana et sénoufo au Soudan français (Mali), au Burkina-Faso (Haute-Volta) et en Côte d’Ivoire. Lem avait obtenu, en 1937, une franchise de transport pour sa collection, sous condition de son placement dans un établissement d’intérêt public. En l’occurrence, il avait imaginé qu’elle pourrait constituer le noyau d’un musée d’art africain à Dakar. Plus intéressé par sa vente, ce projet ne fut jamais réalisé… Ce serait par l’intermédiaire du docteur, journaliste, critique d’art et collectionneur Paul Chadourne (1898-1981) que cet ensemble entra dans la collection d’Helena Rubinstein, princesse Gourielli. Lem devint alors un de ses conseillers et elle finança sa publication majeure : Sculptures Soudanaises/ Sudanese Sculpture(Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1948 et 1949). Les plus prestigieuses réalisations sénoufo sont les sculptures connues sous la désignation de deble, en langue tiga. Les initiés du haut degré kafoles manipulaient en suivant la lente cadence des tambours, des sonnailles et de longues trompettes en bois. Ils frappaient rythmiquement le sol avec le deble, honorant ainsi leurs morts, purifiant la terre et la rendant fertile.

Giancarlo Botti (1931-2008). Helena Rubinstein dans son appartement parisien, 1962. © mahJ. © Giancarlo Botti./Gamma-Rapho.

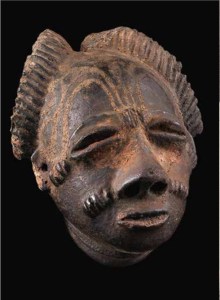

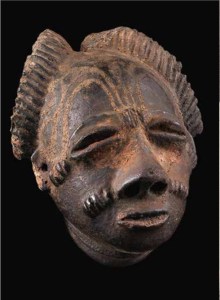

Tête funéraire, Krinjabo, Anyi, Côte d’Ivoire. Terre cuite. H. : 28,3 cm. Ex-coll. Dr. Marcel Lheureux. Don Helena Rubinstein Estate. © Musée du quai Branly-Jacques Chirac.

L’ensemble le plus étonnant est celui constitué par les terres cuites collectées par le Dr Marcel Lheureux. Le goût d’Helena pour ce type particulier de représentation tient probablement dans sa passion pour le visage et pour l’art du portrait. Dans les années 1920, ce médecin français collecta, dans la région de Krinjabo, au sud du royaume Anyi, en Côte d’Ivoire, près de deux cents têtes et bustes funéraires mma en terre cuite. Après les avoir exposé à l’Exposition Coloniale de 1931, spécifiquement consacrée aux colonies, il en présenta une sélection, en 1933, à la Galerie d’Art Braun & Cie, à Paris (Robert T. Soppelsa, Terracotta Traditions of the akan of Southeastern Ivory Coast, The Ohio State University, PH.D. 1982, p. 15).En 1935, le docteur Lheureux en déposa un certain nombre au musée de la France d’Outre-Mer, à la Porte Dorée, à Paris. En 1952, Lheureux chargea Lem de les retirer et de les vendre, ce qui permis à Helena d’en acquérir cinquante-quatre.

Tête funéraire, Krinjabo, Anyi, Côte d’Ivoire. Terre cuite. H. : 18 cm. Ex-coll. Dr. Marcel Lheureux et Helena Rubinstein. Coll. privée. © Christie’s, 12 juin 2003.

Figure funéraire féminine mma, Krinjabo, Anyi, Côte d’Ivoire. Terre cuite. H. : 33 cm. Ex-coll. Dr. Marcel Lheureux ; Helena Rubinstein. Coll. privée. © Sotheby’s, 14 mai 2014.

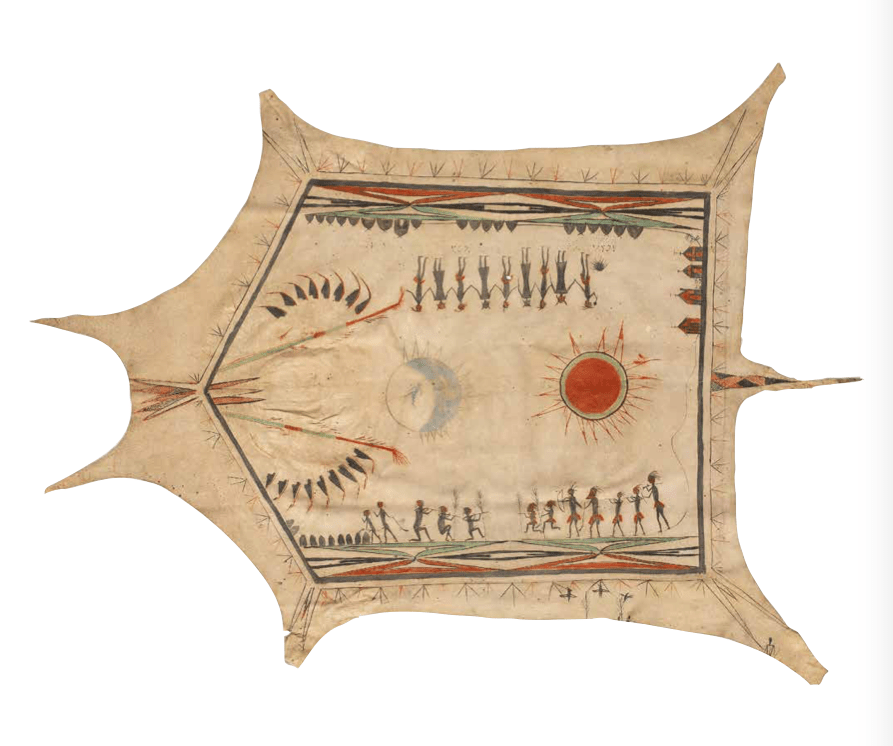

Les Anyi du Sanwi vivant sur le pourtour de la lagune Aby, entre Assinie et Krinjabo, dans le sud-est de la Côte d’Ivoire, partageaient, avec les Akan du sud du Ghana la tradition des sculptures funéraires en terre cuite. Ces têtes et ces statuettes commémoratives, appelées mma, étaient modelées par des potières spécialisées et représentaient l’image idéalisée des défunts de haut rang. Investies par l’âme d’un chef ou d’un noble, après son inhumation, ces effigies étaient placées dans un lieu de culte dénommé mmaso, le plus souvent situé à l’écart du village, sous un couvert végétal, à l’abri des regards où elles faisaient l’objet d’offrandes cultuelles et d’immolations, en particulier, le jour de la fête de l’igname (tubercule à la base de leur alimentation) qui marque l’entrée dans la nouvelle année. Lors des cérémonies funéraires, un ensemble de ces statuettes pouvait également être disposé près de la tombe du défunt. Selon la tradition orale, cet usage remonterait au XVIIesiècle et le premier portrait exécuté aurait été celui de la Reine-Mère Akou Aman, fondatrice du royaume. Cette coutume disparaîtra, au début du XXesiècle, avec l’interdiction des sacrifices humains.

Tête reliquaire, Fang, Gabon. XIXe siècle. Bois. H. : 34,9 cm. © Coll. Privée.

Tête fang, Gabon. XIXe-XXe siècle. Bois. H. : 49,5 cm. Ex-coll. Charles Ratton ; Helena Rubinstein ; Henri Kamer ; Arman. © Detroit Institute of Arts. Founders Society Purchase, Eleanor Clay Ford Fund for African Art and Mr. and Mrs. Walter Buhl Ford II Fund. Inv. 77.29.

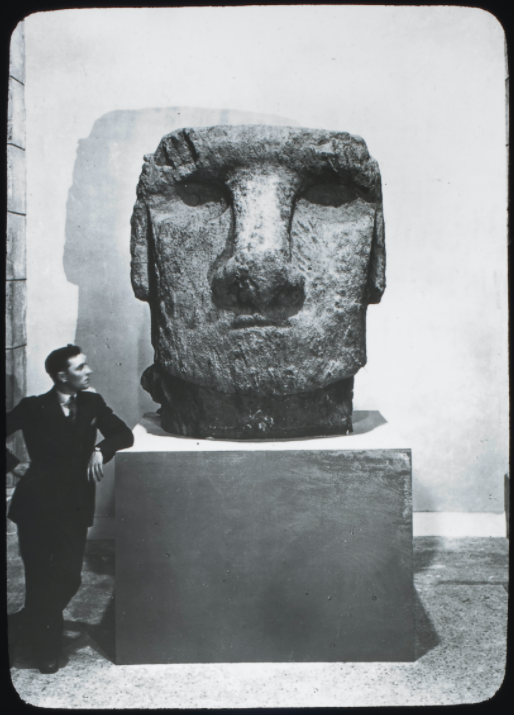

La sculpture fang a toujours été l’un des genres les plus admirés de l’art africain. Dès les premières décennies du siècle dernier, les premiers collectionneursrecherchèrent activement ce type de sculpture aux formes compactes naturalistes. La collection d’Helena Rubinstein comprenait un remarquable ensemble de sculptures originaires du Gabon : vingt-cinq figures de reliquaires kota, treize sculptures fang dont deux masques, sept têtes et six statuettes ou bustes. Dans le corpus des œuvres fang les têtes semblent avoir été particulièrement appréciées par des découvreurs dans ce domaine tels que Paul Guillaume, André Lefèvre, Jacob Epstein ou Helena Rubinstein.

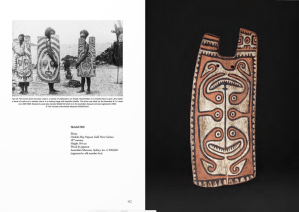

Élément architectural monoxyle, région du lac Sentani, Indonésie, Papouasie Nouvelle-Guinée, Mélanésie. XIXe siècle. Bois. H. : 73 cm. Collecté par Jacques Viot en 1929.

Ex-coll. Helena Rubinstein. © Musée Barbier-Mueller Genève. Inv. 4051. Photo Studio Ferrazzini Bouchet.

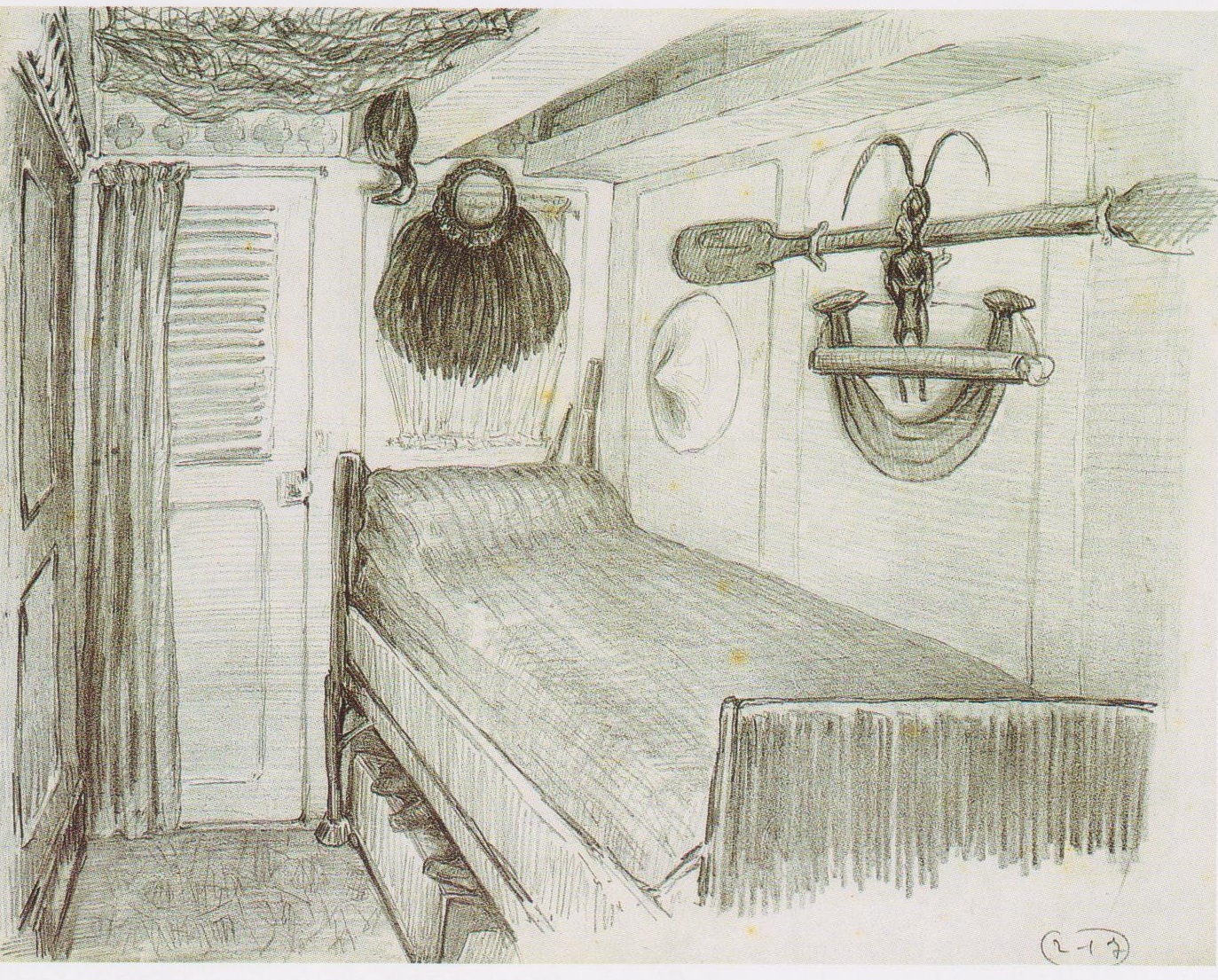

Boris Lipnitzki (1887-1971), Helena Rubinstein dans son appartement parisien du boulevard Raspail, habillée par Edward Molyneux, 1934. Sur la gauche, une figure de reliquaire kota et la sculpture sentani. © PARIS, archives de la Fondation Helena Rubinstein-L’Oréal.

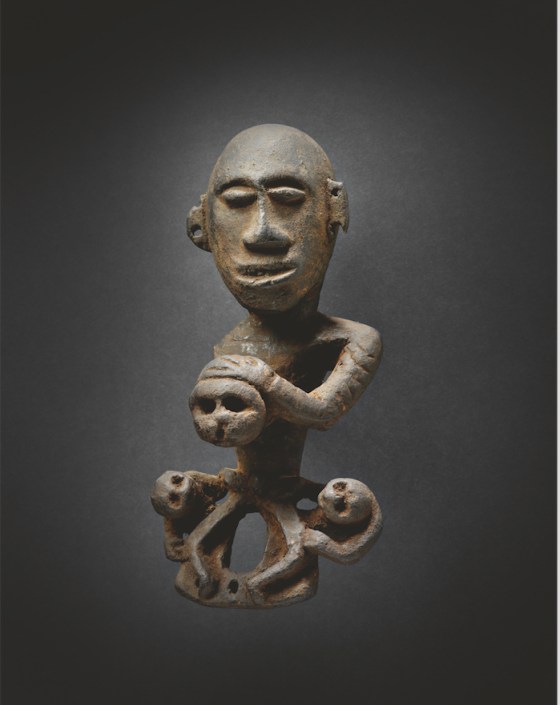

D’Océanie, la collection incluait une exceptionnelle figure provenant de la région du lac Sentani, sur la côte nord de la partie indonésienne de la Papouasie Nouvelle-Guinée, collectée par Jacques Viot (1898-1973), en 1929. Les représentations d’une mère avec son enfant étant rares dans l’art océanien, cette sculpture représenterait peut-être plutôt un individu et son ancêtre tutélaire. Les Sentani vivaient dans des villages construits sur pilotis. Jusqu’au début du XXe siècle, la maison du chef était la plus grande structure du village et était souvent décorée de sculptures représentant une variété de sujets. Des figurations de ce type ornaient le sommet des poteaux qui soutenaient le toit et le sol de la maison et étaient également gravés dans les pieux qui supportant les ponts de planches reliant les maisons du village.

Statue d’ancêtre, adu zatua, île de Nias. XIXe siècle. Bois. H. : 55,7 cm.© Musée du quai Branly. Photo Hughes Dubois. Inv. 70.1999.3.1.

Profondément hiérarchisée, la civilisation guerrière qui a éclos dans l’île de Nias honorait ses ancêtres à l’aide de magnifiques statuettes adu zatua, telle que celle-ci, réalisée par un maître sculpteur. Cette effigie servait de résidence à l’âme du défunt. Acquise par André Breton, photographiée par Man Ray, elle figura en couverture du catalogue de l’exposition Tableaux de Man Ray et objets des îles, à l’occasion de l’ouverture de la galerie Surréaliste, à Paris, en 1926.

Helena Rubinstein prendra part aux grandes manifestations de son temps. En 1935, elle participa à la fameuse exposition African Negro Art(18 mars-19 mai), organisée par James Johnson Sweeney, à New York, au Museum of Modern Art, avec quinze pièces de sa collection, dont trois provenant du Gabon (une grande figure reliquaire mbulu ngulu, une tête reliquaire fang et un masque casque à quatre faces) et la Reine bangwa. Une partie de ses sculptures bambara et sénoufo furent exposées à Paris, à la galerie Leleu. La célèbre famille d’ébénistes, de créateurs et d’ensembliers, au sommet de la décoration française entre 1920-1970, sous la houlette de Jules Leleu (1883-1961) et de son fils André Leleu (1907-1995), organisa, à partir des années 1948, une exposition annuelle se tenant dans leur hôtel particulier, au 65, avenue Franklin Roosevelt, à Paris, sur un thème différent. La première eut pour sujet les arts d’Asie, la seconde, en 1950 (juin ?), sera consacrée aux Sculptures du Soudan de la collection Helena Rubinstein princesse Gourielli. Puis, ce seront des contributions avec le Brooklyn Museum,Masterpieces of African Art, (21 octobre 1954-2 janvier 1955) ; avec le Museum of Primitive Art, New York, African Sculpture Lent by New York Collectors, (1958) et Senufo Sculpture from West Africa (20 février-5 mai 1963), orchestrée par Robert Goldwater et avec le Musée des Arts décoratifs, Paris, Afrique, cent tribus, cent chefs-d’œuvre(douze objets exposés / 28 octobre-30 novembre 1964), planifiée par William Fagg.

* Helena Rubinstein, Ma vie et mes secrets de beauté, traduit de l’anglais, Seuil, Paris, 1967, p. 105.

** Ibid. pp. 99-100.

*** Ibid., pp. 284-285.

**** Ibid., pp. 55-56.

Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté – Musée d’art et d’histoire du judaïsme – Hôtel de Saint-Aignan – 71, rue du Temple, 75003 Paris – 20 mars-25 août 2019.

Helena Rubinstein: Beauty Is Power, The Jewish Museum, New York, 31 octobre-22 mars 2015 ; Boca Raton Museum of Art, 21 avril-12 juillet 2015 ; Helena Rubinstein. Die Schönheitserfinderin, Jüdisches Museum, Vienne, 18 octobre-6 mai 2018.

« Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté. » Flammarion

Helena Rubinstein.L’aventure de la beauté, mahJ / Flammarion, Paris, 2019. Relié, 35 € ISBN : 978-2-0814-7920-3 / Version en anglais par Mason Klein, Yale University Press, New Haven, 2015, ISBN 978-0-300-19556-9.

![Guerrier malgache Carte postale. « 27 s. o. Madagascar – Types malgaches – Guerrier Tanosy [Antanosy]. Comptoir Photographique G. Bodeimer - Majonga. Cliché Richard ». © Coll. privée.](https://i0.wp.com/philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2019/04/guerrier-malgache.jpg?w=255&h=396&ssl=1)