Tiki, îles Marquises, Polynésie centrale. Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. Ce petit tiki masculin est percé d’un trou, à l’arrière de la tête, ce qui semble indiquer qu’il était destiné à être suspendu. Pierre volcanique. H. : 15,1 cm. Ex-coll. du Louvre, 1851, puis musée d’Ethnographie du Trocadéro, 1887. © Musée du quai Branly. Inv. 71.1887.50.1.

Rares sont les expositions dédiées à cet archipel. Après Trésors des îles Marquises, en 1995, au musée de l’Homme, à Paris, The Marquesas: Two Centuries of Cultural Traditions, en 2003, au Hawaiian Mission Houses d’Honolulu, Adorning the World. Art of the Marquesas Islands, en 2005, au MET, à New York, et L’art ancestral des îles Marquises. Te haa tupuna kakiu no te henua enana, en 2008, au musée des Beaux-Arts de Chartres, c’est au tour du musée du quai Branly de nous proposer de partir dans l’ultime refuge de Paul Gauguin [Gauguins Verdener, exposition à la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague], à la découverte d’une société singulière.

Pics phonolithiques, Mont Ootainui, île de Ua Pou.

Au sein des vallées marquisiennes vivaient différents groupes ou clans familiaux dont les réseaux d’alliances pouvaient s’étendre sur plusieurs îles. Comme dans la plupart des mythologies, abondaient demi-dieux et héros. Si les escarmouches, les rapts et les guerres entre tribus étaient fréquents, les fêtes, facteur de cohésion sociale, étaient innombrables. Le chant et la danse, accompagnés de flûtes, de tambours pahu et de conques pu toka, pu tona, exprimaient alors la vie au travers d’une mort omniprésente en ce bout du monde polynésien, parfois coupé de tout et de tous. Depuis les premières explorations et les premiers contacts établis au XVIIIe siècle, les îles Marquises ont fasciné de nombreux voyageurs et artistes occidentaux. Pierre Loti, Victor Segalen, Robert Louis Stevenson, Jack London, Hermann Melville, Paul Gauguin ou Jacques Brel s’y aventurèrent, attirés par l’exotisme et la riche culture de ces îles.

« Et l’or de leur corps », Paul Gauguin, Atuona, Hiva Oa, îles Marquises, 1901. Huile sur toile, 97 x 104 cm. © RMN Grand Palais, musée d’Orsay, Inv. RF 1944.2. Photo : H. Lewandowski.

Formant un des archipels océaniques parmi les plus isolés, le navigateur espagnol Alvaro de Mendaña y Neira découvrit le groupe sud en juillet 1595. Redécouvertes par le capitaine James Cook, en 1774, elles furent annexées par la France, en 1842. Constitué de douze îles principales d’origine volcanique, l’archipel est divisé, géographiquement et linguistiquement, en deux ensembles : le groupe nord avec Eiao, Hatu Taa, Motu One, Motu Iti, Nuku Hiva, Ua Huka, et Ua Pou et le groupe sud avec Hiva Oa, Tahuata, Mohotani, Fatu Uku, et Fatu Iva. Exposées aux caprices du Pacifique, les Marquises ne sont protégées par aucune barrière corallienne et de hautes chaînes de montagnes, se dressant sur le littoral pour former des falaises tombant à pic, divisent les îles en vallées isolées. La création de l’archipel marquisien est narrée dans un mythe contant l’histoire de la construction d’une maison par le dieu Atea pour la déesse Atanua. Dans ce mythe, chaque île est métaphoriquement associée à une partie de la maison : Ua Pou signifiant littéralement « deux poteaux », Hiva Oa désignant la « longue poutre faîtière », etc.

« Native of Nukahiva Island » (Homme de Nuku Hiva), par Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau, 1804, gravure sur cuivre par Egor Skotnikov, Krusenstern, 1813, Atlas, pl. 8.

© Musée du quai Branly, Paris, Inv. N-A-027594.

Les expéditions scientifiques dans le Pacifique, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, comptaient parmi leurs membres des artistes de talent qui documentèrent l’environnement naturel et culturel et la culture matérielle. Ils réalisèrent également de nombreux portraits de Marquisiens qu’ils trouvèrent : « séduisants, grands, athlétiques et bien bâtis ». Grâce à ces nombreux documents illustrant les journaux de bord publiés, en particulier, ceux de l’Anglais Cook (1777), du Russe Krusenstern (1812) — dont l’un des trois récits contient les dessins réalisés par le peintre de l’expédition, Wilhelm Gottfried Tilesius —, du Français Étienne Marchand (1797) ou encore celui de l’expédition Dumont d’Urville (1846) — illustré des œuvres d’Ernest Goupil —, nous disposons de précieux témoignages — quelques portraits sont identifiés et nous connaissons la vie de certains habitants — sur une époque révolue.

Tout au long du XIXe et au début du XXe siècle, le contact avec l’Occident eut un impact important sur la culture et les arts marquisiens, entraînant une notable chute démographique. Les années 1840 représentent une période de transition. Le début de la domination coloniale française et l’influence des missionnaires français, débarqués en 1838 — le baptême du grand chef Temoana eut lieu en 1853 —, eurent de lourdes répercussions. Lorsque le capitaine Cook débarque aux îles Marquises, au XVIIIe siècle, il estime que la population de l’archipel compte environ cent mille personnes. En 1820, il ne restait que vingt mille Marquisiens et, en 1987, ce chiffre tombe à cinq mille individus. De nouveaux matériaux ou techniques sont introduits, comme les armes à feu, le métal, le tissu et les perles, qui seront utilisées dans les éléments de parure. La pyrogravure sera dès lors employée pour le décor des flûtes nasales. Les habitants commencent également à fabriquer des pipes en os ou en ivoire de cachalot pour le nouvel usage du tabac.

Portrait de la reine Vaekehu, dessin par Julien Viaud (Pierre Loti), 1872, publié dans L’Illustration du 11 octobre 1873. © Coll. Musée d’art et d’histoire, Rochefort.

Les portraits des Marquisiens réalisés au milieu du XIXe siècle commencent à refléter ces changements, notamment ceux de Max Radiguet, qui servit aux Marquises, en qualité de secrétaire du vice-amiral Aristide Aubert du Petit-Thouars (dit Dupetit-Thouars), entre 1842 et 1845, à bord de la Reine blanche. Dans cette expédition, dont l’objectif est de prendre possession de l’archipel, déjà convoité par plusieurs autres puissances, il y avait également une autre figure importante, le capitaine d’artillerie Jean Daniel Rohr qui, à son retour, fait don de ses collectes à Colmar, sa ville natale. Radiguet a produit, lors de son séjour, des dessins au crayon et des aquarelles représentant finement de très intéressantes scènes de la vie quotidienne. Enfin, en 1848, Adèle de Dombasle, une aventurière, part pour un voyage dans le Pacifique en compagnie d’un ami journaliste, républicain, anticolonialiste et ethnologue, Edmond de Ginoux de la Coche, dont les collectes sont conservées au Musée de la Castre, à Cannes. Aux Marquises, elle dessinera plusieurs portraits. À la fin du XIXe siècle, l’invention de la photographie permet d’avoir d’autres représentations des marquisiens. La reine Vaekehu est une figure célèbre de cette époque. Son portrait par Pierre Loti, en 1872, est une œuvre particulièrement émouvante.

« Famille Royale de Vahitao à bord de l’Astrée », île de la Madeleine (Fatu-Hiva), îles Marquises, Paul Émile Miot, 1869. Tirage sur papier albuminé contrecollé sur carton et monté sous passe-partout. Dim. : 16 x 20,3 cm (montage : 22,5 x 29 cm). © Musée du quai Branly. Inv. PP0166452.

Dans la langue des îles Marquises, le mot “mata” désigne le visage et les yeux. Le visage et, en particulier, de grands yeux très accentués, sont les motifs les plus importants dans toutes les formes d’art marquisien. L’œil a une signification symbolique singulière, puisqu’il est associé directement aux ancêtres. Réciter sa généalogie, qui a établi la place ou le rang de chacun au sein de la société se dit mata tetau, ou « conter les yeux ou les visages ». Il existe plusieurs traductions possibles pour “hoata” : « éclairé, brillant, clair, pur, miroir… ». La notion des yeux éclairés, brillants, est aussi liée à la lune. Ils symbolisent le troisième jour de la nouvelle lune et évoquent la fertilité et la fécondité.

Sculpture anthropomorphe tiki ôkau, îles Marquises, première moitié du XIXe siècle. Bois et tapa. H. : 38 cm. Don prince Roland Bonaparte. © Musée du quai Branly, Inv. 71.1887.31.25. Photo : C. Germain.

Les Marquisiens honoraient un ensemble de divinités, créateurs, héros légendaires et demi-dieux, comme Tu, Tanaoa, Tane et Ono, qui régissaient divers aspects du monde naturel. Les entités surnaturelles qu’ils invoquaient, honoraient et craignaient particulièrement étaient les ètua, ancêtres divinisés au cours de cérémonies complexes. On leur offrait des sacrifices, y compris humains — le cannibalisme était cependant peu répandu, associé à des rites spécifiques réservés à des chefs et des prêtres tapu (interdit lié au sacré) —, pour qu’ils assurent bonnes récoltes, pêches abondantes, succès guerriers… Les spécialistes des rites, appelés tukuha o Òko ou tuhuna o Òno, présidaient les cérémonies religieuses, tandis que le chef religieux, le tãuà (prêtre « inspiré ») — hommes ou femmes pouvaient être tãuà —, communiquait directement avec les ètua sur les sites rituels meàe.

Aide-mémoire too mata, îles Marquises, XIXe siècle. Fibres de bourre de coco tressées et nouées. Dim. : 110 x 9 x 9,5 cm (partie centrale : 34 x 9 x 9,5 cm). Cet objet servait de support mnémotechnique dans la récitation des généalogies, des mythes ou des chants. A chaque nœud de fibres correspondait une génération. Le corps central contiendrait les histoires des dieux. Les tresses qui lui sont rattachées seraient les fondements de la tribu, et symboliseraient toute son histoire. Collecté par Alphonse Long, médecin de 1re classe à Taiohae, Nuku Hiva, dans les années 1880. © Musée du quai Branly, Inv. 70.2012.26.2. Photo : C. Germain.

La société marquisienne était stratifiée, mais pas de façon aussi rigide que dans les autres cultures polynésiennes, comme à Hawaï ou à Tahiti. La généalogie décidait de la place de chacun dans la communauté et établissait sa position selon son lien avec les ètua et avec le hakaìki (chef héréditaire), qui était le descendant direct des dieux et la personne de plus haut rang dans la tribu. Les généalogies étaient récitées pendant toutes les célébrations et les fêtes familiales importantes. Lors des événements protocolaires, deux femmes âgées scandaient, alternativement, les noms des hommes et des femmes de chaque génération. Les autres individus de haut rang étaient les membres de la famille du hakaìki ; le chef des guerriers ; les experts chargés des rituels religieux et les spécialistes des différentes activités notables.

Le meàe était un site religieux et funéraire particulièrement vénérable pour les Marquisiens. Construit loin des habitations, il consistait en un groupe de plateformes paepae. Se limitant parfois à quelques terrasses, des arbres, un lieu ou une source remarquables, il était réservé aux prêtres et à leurs assistants et, à certaines occasions, au chef et aux membres éminents du clan. On pouvait y trouver des arbres sacrés destinés à accueillir les divinités, comme les majestueux banians, des pierres sculptées et des supports d’offrandes et de festins rituels avec une ou plusieurs fosses destinées à recueillir les restes des offrandes, des abris pour les corps des défunts et, parfois, une « case d’inspiration » affectée au tãuà. Des structures lithiques allongées taha tupapaù recevaient les ossements des chefs ou des grands prêtres. En revanche, le tohua était le lieu où la communauté se rassemblait lors des représentations collectives de danses, de chants et des banquets, accompagnées des instruments de la fête, tambours, trompes et échasses vaeake. La marche, la course ou la danse sur des échasses étaient un jeu ou un sport pratiqué par les enfants et les jeunes adultes.

Étrier d’échasse tapuvae, îles Marquises, fin du XVIIIe siècle. Bois. H. : 38,1 cm. © Brooklyn Museum, Gift of Arturo and Paul Peralta-Ramos, Inv. 56.6.106. Photo : Creative Commons-By Image.

Les échasses munies de supports sculptés en ronde-bosse en forme de tiki étaient réservées aux compétitions et aux luttes sportives pratiquées au moment des funérailles, une des particularités des îles Marquises. Le kotue ou òtue était utilisé pour conserver des biens précieux comme la teinture jaune, èka ou èna (Curcuma longa), des « trésors » et la pōpoi. Il avait aussi la fonction sacrée d’abriter le crâne d’un chef défunt, enveloppé dans une étoffe de tapa blanc. Il pouvait alors être placé entre les branches ou les racines aériennes des banians sacrés du meàe ou caché dans des grottes pour le protéger du vol et de la profanation par des tribus ennemies.

Les cérémonies et les fêtes, koina ou koìka, étaient le pivot de la société marquisienne. Elles demandaient des mois de préparation et de collecte pour réunir les provisions nécessaires. Les hostilités entre les tribus voisines étaient interdites pendant ces préparatifs. Elles étaient associées aux différentes étapes de la vie et de la mort du grand chef, le hakaìki, dont elles célébraient les moments importants, ainsi que pour sa famille, comme les cérémonies liées à la puberté, aux mariages ou à la fin des périodes de tatouage. D’autres événements étaient aussi marqués par des koina, comme une très bonne récolte de fruits de l’arbre à pain, une victoire guerrière ou l’accueil d’un invité que l’on souhaitait honorer.

L’art aux Marquises — comme dans toute la Polynésie — étaient une occupation sacrée. La déclamation et les activités associées — danse, musique, et poésie — en étaient les formes les plus vénérables. Dans tous ces domaines, des tuhuka ou tuhuna intervenaient comme spécialistes et experts, maîtrisant aussi bien la technique que les rituels qui accompagnaient toute création.

Poteau de soutien figurant un tiki, tiki âkau, kātina, îles Marquises. Première moitié du XIXe siècle. Bois. H. : 145 cm. Ex-coll. André Fourquet. © Coll. privée.

Poteau de soutien figurant un tiki, tiki âkau, kātina, îles Marquises, XIXe siècle. Bois dense. H. : 117,5 cm. Ex-coll. P. Vérité. © Musée du quai Branly, Inv. n° : 70.2000.12.1. Photo : P. Gries, B. Descoings.

Le thème central de l’art marquisien est le corps humain, principalement figuré sous la forme de représentations anthropomorphes trapues, dénommées « tiki », rarement sexuées, qui rivalisent d’imagination dans l’adaptation de leur figuration. Sculptés et gravés à l’aide de dents de rats ou de requins dans divers matériaux comme la pierre, le bois, l’os humain ou l’ivoire de mammifères marins, ils révèlent un style emblématique : des têtes volumineuses présentant de grands yeux en amande s’étirant vers les oreilles, un nez épaté aux narines marquées en aplat et une large bouche en léger relief, entrouverte et laissant apparaître l’extrémité de la langue. Le corps est traité de façon plus naturaliste, les mains stylisées sont ramenées autour du nombril, posées sur l’estomac (ou qui touchent parfois le menton) et les jambes, massives, sont légèrement fléchies.

Ornement ivi poo, îles marquises, première moitié du XIXe siècle. Os humain. Dim. : 4 × 2 × 2 cm. Ex-coll. James Hooper. © Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha, Punaauia, Tahiti, Inv. 80.08.03.

Ornement ivi poo, îles marquises, XIXe siècle. Os et cheveux humains et fibres de bourre de coco tressées. Dim. : 3,5 × 2,3 × 2 cm. © Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha, Punaauia, Tahiti. Photo : Danee Hazama.

Les tiki représentaient généralement des ètua et leur taille pouvait varier de quelques centimètres à près de trois mètres de hauteur. La représentation de deux tiki dos à dos est fréquente, parfois l’un derrière l’autre. Les plus grands, probablement des offrandes votives au rôle prophylactique et propitiatoire pouvaient être exposés sur l’espace sacré meàe, ils étaient également des réceptacles destinés à accueillir l’esprit de l’ètua, invoqué par le tãuà. Petits, seuls ou doubles, ils pouvaient être enterrés pour assurer la fertilité du sol, placés aux extrémités d’un terrain pour marquer ses limites et signifier un tapu (un interdit), utilisés par les pêcheurs pour favoriser la pêche ou placés sur les autels familiaux. Les plus petits d’entre eux, appelés ivi poo, sorte de petits cylindres façonnés en os humain — provenant soit d’ennemis soit de parents — ou en ivoire marin, étaient fixés à une grande variété d’objets tels que les bols en noix de coco, les conques, les tambours ou les coiffes, afin d’apporter la réussite lors de leur utilisation. Ils étaient également portés par les guerriers dans leurs cheveux.

Éventail tãhii, îles Marquises, première moitié du XIXe siècle. Bois et vannerie de fibres végétales. Dim. : 43 x 44,2. Collecté par le capitaine J.-B.-A. Collet, commandant supérieur du groupe nord des îles Marquises, entre 1842 et 1844. © Musée du quai Branly, Inv. 72.84.235.3. Photo : C. Germain.

Une grande partie de l’art marquisien était centrée sur la décoration du corps, autant pour l’embellir que pour signifier le rang et le prestige de l’individu. L’étoffe utilisée pour se vêtir, fabriquée à partir de certains arbres, comme le mûrier à papier, connue sous le nom de tapa en Océanie, s’appelait kahu aux Marquises. Les dents de cachalot étaient rares et d’une très grande valeur. Les ornements d’oreille haakai ou hakakai façonnés dans ce matériau étaient réservés aux hommes de haut rang. Les plus prestigieux ornements d’oreilles des femmes étaient les pu taiana ou pu taiata. L’éventail tãhii était un des symboles de prestige les plus importants pour les hommes et les femmes de haut rang et les prêtres. Ces éventails étaient des biens familiaux précieux, transmis de génération en génération. La signification des manches sculptés de figurines assises, orientées dans la même direction ou accroupies dos à dos est oubliée, mais pourrait être liée à l’importance des racines, de la généalogie et des ancêtres.

Bracelets en cheveux humains, îles Marquises. Collectés par l’océaniste Pierre-Adolphe Lesson, vers 1840-1844. © Rochefort, musée d’Art et d’Histoire.

Le corps lui-même était un des matériaux de l’expression artistique : la peau comme support pour le tatouage, les os, les cheveux et les poils blancs de barbe de vieillard pour la réalisation d’ornements destinés aux personnages de haut rang. Provenant de la tête, la partie la plus sacrée de l’individu, les ornements en cheveux étaient d’une très grande valeur. Bruns foncés ou noir, ils provenaient de parents, souvent des femmes, ou d’ennemis. Enroulés autour d’une baguette, ils étaient placés dans un four enterré pour les friser. Des touffes de cheveux montées très serrées sur des tresses en fibres de bourre de coco entouraient les épaules, la taille, les poignets, les jambes et les chevilles des grands chefs et des guerriers. Un autre ornement, le pavahina, était constitué d’un plumet en poils de barbe de vieillard blanchis. Ces poils étaient étroitement associés aux ancêtres.

Modèle de tatouage, Îles marquises, vers 1860. Bois. H. : 56,5 cm. Ex-coll. Julius Carlebach Gallery, New York. © Denver Art Museum, Inv. 1948.795.

Le tatouage était une forme de parure permanente qui pouvait couvrir l’ensemble du corps des hommes et une grande partie de celui des femmes de haut rang. Les Marquisiens étaient les plus tatoués de tous les Polynésiens. Cet art, transmis par les dieux, était sacré. Leurs mots pour en parler étaient te patu i te tiki, de “te patu”, qui veut dire « dessiner », et “tiki” : « le dessin qui représente un dieu ou un être humain ». Le tatouage du corps commençait à l’adolescence et pouvait prendre fin à un âge avancé. Il était intimement associé aux grandes étapes de la vie et inscrivait dans la peau les événements essentiels de l’existence de l’individu. Il protégeait de la maladie, de la perte de son mana (énergie spirituelle), proclamait son identité, était gage de succès, de reconnaissance sociale et d’admission dans le clan. Le tatouage servait également à vanter la richesse et à témoigner le courage : plus un Marquisien était tatoué, plus il avait de prestige et une place considérable dans la société. Il était aussi un élément de séduction.

Récipient à kava tãnoa en forme d’oiseau, îles Marquises, première moitié du XIXe siècle. Bois sculpté. Dim. : 14 x 21 x 57 cm. Don prince Roland Bonaparte. © Musée du quai Branly, Inv. 71.1887.31.9. Photo : P. Gries, B. Descoings.

Le kava (Piper methysticum) donne la boisson légèrement narcotique du même nom, consommée lors des festins accompagnant toute fête. Elle était réservée aux hommes de haut rang, surtout aux aînés, aux prêtres et aux guerriers. Sa consommation avait lieu dans des maisons tapu (sacrées), sans rituel particulier de préparation ou de distribution. De jeunes garçons mâchaient les racines, les recrachaient et ajoutaient de l’eau, puis filtraient la solution recueillie dans un plat en bois, le tãnoa, de forme ovale, avec une poignée dont l’extrémité rappelle celle de l’ornement de proue de pirogue, le tiki vaka. Le kava était bu dans des récipients sacrés, des coupes en noix de coco (ipu) au bord délicatement crénelé.

Pilon keã tuki, Nuku Hiva, îles Marquises, XIXe siècle. Roche volcanique taillée et polie. H. : 17,2 cm. Don Louis Rollin, médecin aux îles Marquises en 1923-1928 et 1929-1930. © Musée du quai Branly, Inv. n° : 71.1930.50.50. Photo : C. Germain.

Les Marquisiens se nourrissaient essentiellement du fruit de l’arbre à pain, mei, qu’ils faisaient fermenter et conservaient dans des silos enterrés. La pulpe fermentée mã était écrasée avec un pilon en pierre keà tuki sur une planche spéciale en bois pour préparer la pōpoi. À cet aliment de base s’ajoutaient la noix de coco, le taro, tout un ensemble de fruits, de poissons et de crustacés ainsi que cochons et poulets et, avant le contact avec les occidentaux, des chiens. Tous les Marquisiens possédaient un pilon ke’a tuki utilisé pour préparer le pōpoi et le ka’aku en broyant le fruit de l’arbre à pain mei, mais ceux destinés aux chefs étaient réalisés avec plus de soin, dans des pierres plus denses aux grains très fins, venant de Eiao et de Ua Huka. De nombreux exemplaires ont leur manche formé de deux lobes ornés de deux têtes de tiki, dos à dos.

Ornement de proue de pirogue tiki vaka, àuàu, pihao, îles Marquises, avant 1800. Bois. Dim. : 45 x 14 x 23 cm.

Dépôt d’Eugène Pittard en 1921 ; don Jean-Jacques Pittard en 1966. © Musée d’ethnographie de Genève, Inv. ETHOC 008937. Photo : J. Watts.

Les pirogues (vaka) et la pratique de la pêche et de la navigation permettaient de relier les hommes et les îles entre eux, des activités qui étaient aussi symboles du lien avec le divin. Les pêcheurs professionnels vivaient dans des lieux interdits aux femmes quand ils se préparaient à pêcher. Le maître pêcheur présidait des cérémonies qui mettaient en jeu de petits tiki et des poissons magiques. Il existait différents types de vaka. Pour la pêche de proximité, les Marquisiens utilisaient de petites embarcations à balancier. Les plus grandes, avec un double balancier, pouvaient transporter au moins dix personnes et s’éloigner des baies abritées. Les pirogues de guerre étaient creusées dans un grand tronc d’arbre et pouvaient embarquer une trentaine de guerriers. Elles étaient décorées de touffes de cheveux et de poils blancs de barbe de vieillard mêlés et, à l’avant, de coquilles de nacre fixées à des rameaux de palmes. Pour les expéditions maritimes éloignées, les Marquisiens voyageaient sur de grandes pirogues doubles dont les deux coques étaient réunies par une plateforme, propulsées par des voiles en feuilles de pandanus tressées.

Pétroglyphe de Pupuauihi à Omoa, île de Fatu Iva.

Ornement de tête taavaha, Tahuata Island (St Christina), Vaitahu Bay (Resolution Bay), îles Marquises. H. : 42 cm. Plumes caudales noires de coq et ornements uhikana, nacre, écaille de tortue et fibres de bourre de coco tressées. Collecté par Johann Reinhold Forster et George Forster entre le 8 et le 12 avril 1774. © Pitt Rivers Museum, Oxford. Inv. 1886.1.1340.

La guerre constituait une part essentielle de la vie. Elle résultait des rivalités territoriales entre les tribus ou de la nécessité de venger les insultes et les outrages, comme la capture d’hēana, victimes destinées à être sacrifiées. Les guerriers en grande tenue arboraient l’imposante coiffe taavaha en plumes caudales noires de coq, une longue cape et diverses parures. La fronde maka était une arme indispensable à l’époque des contacts avec les Occidentaux. Elle était tressée en fibres de bourre de coco et souvent ornée, à son extrémité, d’un ivi poo, de cheveux ou de graines. Les guerriers portaient souvent leur fronde comme un ornement de tête ou autour de leur poignet, prête à l’emploi. Ils sélectionnaient avec soin des pierres ovales kiva qui étaient délicatement polies et conservées dans un filet porté à la taille.

« Naturel de Nouka-Hiva », portrait de Mate Omo (Mate-Oumo) — frère de Vavanouha, chef à Taiohae —, lithographie d’après un dessin de Louis Lebreton (1818-1866), Atlas pittoresque, pl. 58, Voyage au Pôle Sud et dans l’Océanie sur les corvettes L’Astrolabe et La Zélée, Jules Sébastien César Dumont d’Urville, Gide, Paris, 1846.

Massue ùu, îles Marquises, début du XIXe siècle. Bois sculpté. H. : 153,6 cm. © Musée du quai Branly. Inv. 71.1930.44.64. Photo : P. Gries, B. Descoings.

Parmi les armes de combat destinées au corps à corps figuraient de longues lances à la pointe unie ou barbelée, des sagaies et deux sortes de casse-têtes, le parahua, en forme de longue pagaie, et la massue ùu. À la fois arme et objet de prestige unique aux Marquises, la massue ùu était généralement sculptée en toa, « bois de fer » dense dont le nom signifie également « guerrier ». C’est une arme dont la partie principale est constituée de deux visages dos à dos, les pupilles figurées par des têtes de tiki en haut-relief. Le sommet, arrondi, à l’image de la voûte céleste, constitue la partie active qui frappe et fait passer l’homme de vie à trépas. La tête de tiki sculptée en haut-relief, au centre de l’élément transversal à section losangique, tenant lieu de « nez » à la face principale, symbolisait le souffle de vie. La multitude de mata (visage, œil) ornant ces massues soulignait la faculté de voir et d’agir de tous côtés. Sous cette barre transversale, apparaît un ensemble de motifs secondaires gravés constitués de trois bandeaux dont la symbolique se lit de bas en haut, en une progression du monde des origines à l’au-delà, débutant par le manche, non sculpté, qui évoque ce qui est à « la racine de l’univers » : te aka totooo te henua, l’origine. Sur chaque massue, ces ensembles de motifs sont uniques, l’objet étant créé pour une personne précise. Le bandeau inférieur représente papa (la terre), où vivent les ènata (les humains) et relie le monde des origines au monde des hommes. Les différentes strates qui le composent sont ornées de motifs dérivant d’éléments humains et de thèmes issus du tressage. Le bandeau médian évoque trois sens fondamentaux présents à la création du monde : le regard, le son et le souffle. Le dernier bandeau se compose généralement de stries horizontales, parfois d’un décor plus complexe, à l’image du bandeau inférieur. Il est interrompu, au centre, par un passage vers l’au-delà orné d’un « fermoir ». Ce dernier fait le lien entre le monde des hommes te ao maà o te ènana et celui où vivent les dieux et les ancêtres divinisés, au-dessus. Sa composition fait parfois apparaître une image mythique comme le lézard, considéré comme une incarnation des dieux.

Couvercle de gourde tiha, tifa, tīkomo, îles Marquises, XIXe siècle. Bois sculpté et gravé. Dim. : 11 x 19 x 19 cm. Don Louis Capitan. © Musée du quai Branly, Inv. 71.1888.46.1. Photo : C. Germain.

Bol à nourriture kookã, îles Marquises, début du XXe siècle. Bois sculpté et gravé. Dim. : 10 x 26 x 26 cm. Ex-coll. Stéphen Chauvet. © Musée du quai Branly, Inv. 71.1930.29.348. Photo : C. Germain.

Aujourd’hui, la renaissance du tatouage et l’importance des festivals de danse et d’arts traditionnels démontrent la vivacité de cette tradition et permettent une mise en valeur et une reconnaissance d’une culture unique, les Marquisiens cultivant la fierté de leur appartenance aux coutumes de l’archipel polynésien et, en particulier, aux particularismes de leur patrimoine artistique.

Gauguin et Tahiti*

« Autoportrait au Christ jaune », Paul Gauguin, 1890-1891. Huile sur toile, 38 x 46 cm. © Paris, musée d’Orsay, avec la participation de Philippe Meyer et d’un mécénat japonais coordonné par le quotidien Nikkei, 1994. Inv. 1994-2-W.324.

Le 8 mai 1903, mourait Paul Gauguin, isolé du monde, dans sa « Maison du Jouir », à Atuona, aux îles Marquises [Gauguin effectuera deux séjours consécutifs en Polynésie, à Tahiti (1891-1893) puis aux îles Marquises (1895-1903)]. Partir. Partir à tout prix. Fuir cette société où tout semblait épuisé, cette ambiance « fin de siècle », afin d’inventer là-bas un art nouveau et régénéré.

Quand le projet germe à Arles, entre Van Gogh et Gauguin, il est encore un rêve. Un rêve sans lieu précis. Qu’importe d’ailleurs ce lieu, pourvu que cette Renaissance se fasse loin de la civilisation, par un retour aux sources, une osmose avec un milieu primitif. L’idée d’un ailleurs régénérateur n’est pas nouvelle. Depuis le XVIIIe siècle, l’Occident est traversé de l’idée que, là-bas, au loin, les choses sont proches d’un état naissant, originel et bon. Les deux compères rêvent donc d’un atelier idéal, d’un phalanstère ouvert à tous ceux que l’aventure tente.

Mais, en parcourant la bonne ville d’Arles, si les deux peintres parlent beaucoup de départ, ils ne savent pas trop où aller. Le Tonkin a leurs faveurs. La colonie est récente et le pays semble receler des richesses insoupçonnées. Gauguin pense demander un poste de « vice-président », une sinécure administrative que, à son grand désappointement, il n’obtiendra pas. Probablement aussi à cause d’Odilon Redon, originaire de la Réunion, on parle de Madagascar, dont l’annexion est récente mais le pays encore sauvage. Tous ces beaux projets s’écroulent un soir de folie. L’histoire est connue. C’est celle d’une oreille coupée. Gauguin fuit Arles avec ses rêves et rentre à Paris. L’atelier des Tropiques ne se fera pas avec l’ami Vincent.

Boîte kõtuè, õtuè en forme d’oiseau, destinée à la nourriture et, en particulier, à conserver les mets d’un chef, Nuku Hiva, Îles Marquises. Bois. Dim. : 45 x 19 x 24 cm. Collectée par Edmond de Ginoux de La Coche entre 1843 et 1845 ou 1848. © Musée de la Castre, Cannes, Inv. 2008.0.241.1-2. Photo : C. Germain.

L’idée, elle, continue de faire son chemin. Elle se précise probablement lorsque Gauguin visite l’Exposition universelle de 1889. Là, il assiste au triomphe du japonisme et s’attarde dans le campement arabe, l’un des clous de la manifestation. Il a pu aussi visiter les deux petits Pavillons de Tahiti et la section de l’île dans le pavillon des Colonies où étaient présentés des produits manufacturés locaux, quelques objets plus traditionnels et des photographies de Mme Hoare et de Spitz. Enfin, il a dû se rendre au Palais du Trocadéro afin d’y voir ou revoir le musée d’Ethnographie. Le grand public considère toujours ces objets comme barbares mais certains spécialistes commencent à en entrevoir la beauté. Gauguin a surtout lu un roman à la mode, Le Mariage de Loti (Pierre Loti, 1880), histoire bouleversante et fébrile des amours entre un beau capitaine de vaisseau et une non moins belle vahiné. Il est décidé : ce sera Tahiti, un paradis oublié et sauvage où il pourra vivre heureux, loin de tout et de tous et, petit à petit, se faire oublier. Devenir un sauvage parmi les sauvages.

Comme l’argent lui manque, il demande une mission gratuite au ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. La mission est acceptée. Il s’embarque donc le 1er avril 1891 à Marseille à bord de L’Océanien comme peintre officiel de la République, chargé de capter la beauté des paysages et des gens. Quand il arrive à Tahiti, le 9 juin, plusieurs mauvaises surprises l’attendent. Sa rencontre avec le gouverneur de l’île, Étienne Lacascade, se passe mal. L’administration redoute, en cette figure originale, un espion de Paris. On se méfie de lui, l’accueil est des plus réservés. Quant à Papeete, on est loin de la description idyllique qu’il a pu lire dans le guide de Louis Henrique, ouvrage de propagande édité à l’occasion de l’Exposition universelle. Papeete, avec son kiosque à musique et ses bars pour coloniaux, ressemble à une somnolente petite ville de province perdue sous les Tropiques. Le seul endroit un peu animé est le marché où circulent tous les potins et où, le soir, s’échangent toutes les faveurs. Enfin, depuis plusieurs jours, la ville est en attente d’une mauvaise nouvelle : l’annonce de la mort du dernier roi de Tahiti, Pomaré V. Ses funérailles marqueront, aux yeux de Gauguin, la fin d’un monde : « Il y avait un roi de moins et, avec lui, disparaissaient les derniers vestiges d’habitudes maories. C’était bien fini : rien que des civilisés. J’étais triste ; venir de si loin pour… Arriverais-je à trouver une trace de ce passé si loin, si mystérieux ? Et le présent ne me disait rien qui vaille. Retrouver l’ancien foyer, raviver le feu au milieu de toutes ces cendres. Et tout cela bien seul, sans aucun appui [Noa Noa, 1893-1894]. »

« Mahana no atua » (Le Jour de Dieu), Paul Gauguin, 1894. Huile sur toile, 68,3 x 91,5 cm. © Chicago, Art Institute of Chicago, Helen Birch Bartlett Memorial Collection. Inv. 1928.198-W.513.

La désillusion est totale. Le Paradis qu’il espérait, la sauvagerie qu’il croyait trouver n’existe pas. Bien au contraire, il est confronté à une caricature de la pire société coloniale : un petit groupe de quelque trois cents colons blancs dont les intérêts divergents engendrent souvent des conflits. Cette société vit en suivant ses propres rites, loin de la société tahitienne. Pour ne rien arranger, la vie est chère. Très chère. Dans ses lettres, Gauguin se plaint d’être toujours à court d’argent, de ne pas manger à sa faim. Et, pourtant, face à cette duperie sociale, Gauguin ne partira pas vers des îles plus sauvages. Il aurait pu les trouver sans difficulté, comme l’avait fait Robert Louis Stevenson, quelques années plus tôt. Mais, très vite, comprenant qu’il ne peut rien attendre de ce petit milieu fermé, il fuit Papeete et s’installe dans un faré, une maison traditionnelle installée dans une baie, sous les cocotiers. Il ne part pas seul. Comme les officiers de marine lors de leurs escales prolongées dans cette Nouvelle Cythère pervertie, il vit avec une vahiné qu’il installe dans son nouveau refuge. Tahiti n’a jamais été une île à la culture matérielle prolifique. Les premiers marins s’étonnèrent du peu d’objets qui se trouvaient dans les maisons : quelques plats aux formes très simples, des piles de nattes, quelques objets usuels dont les plus élaborés indiquaient le statut du personnage qui s’en servait. Sur les marae, ces grands temples dédiés aux ancêtres fondateurs des clans, il n’existait pas de grandes figures sculptées comme on pouvait en trouver aux Marquises. C’est dans une autre forme d’art que l’île trouvait son expression la plus accomplie : les chants et les danses. Ces deux formes d’expression affolèrent les missionnaires qui voyaient dans leurs rythmes frénétiques et leur gestique allusive une invitation à tous les débordements. Hautement réprouvées, elles furent rapidement interdites. Depuis le début du XIXe siècle, les indigènes sont sous le contrôle de la puissante mission protestante qui n’a eu de cesse de faire disparaître les cultes locaux et toute trace de paganisme. À l’époque de Gauguin, les églises se remplissaient tous les soirs et résonnaient de cantiques, ces sages himénés (chants) à la gloire du Dieu unique.

« Vahine no te tiare » (La femme à la fleur), Paul Gauguin, novembre-décembre 1891. Huile sur toile, 70,5 x 46,5 cm. © Copenhague, Ny Carlsberg Glyptotek. Inv. NCG MIN 1828-W.420 ; F.66.

Installé dans son nouveau faré — au cours de son séjour tahitien, il changera plusieurs fois de lieu d’habitation — Gauguin observe, note. Il tente de comprendre les gens. Dans une de ses premières lettres à sa femme, Mette, il avouera que les Tahitiens lui apparaissent impénétrables : « mystérieux à l’infini ». Mais n’est-ce pas ce mystère qu’il est venu cherche ? Pour en rendre compte, il entreprend une série de toiles dont les titres sont autant de questions : Où vas-tu ?, Eh quoi tu es jalouse ?, etc. Par ces fragments de vie quotidienne, par cette analyse picturale d’instants, Gauguin fait œuvre d’ethnographe. Par les attitudes et les questions que les villageois posent quotidiennement, par le rendu des expressions, il tente de traduire la psychologie tahitienne.

Mais, pour réveiller l’art et la société maoris anciens, maintenant enfouis sous la cendre des temps modernes, Gauguin doit trouver d’autres sources. Les temps immémoriaux sont morts et bien peu de gens s’en souviennent. Il se plonge donc dans la lecture d’écrits de voyageurs. Il a deux textes à sa disposition. Celui de Jacques Antoine Moerenhout (1797-1879) (Voyages aux îles du Grand Océan, 1837 ; livre qui lui fut prêté par Goupil) et l’article d’Edmond de Bovis (État de la société tahitienne à l’arrivée des Européens, Revue Coloniale, 1855), republié en 1892 dans l’Annuaire de Tahiti. Mille petites remarques sur les croyances des Tahitiens et leurs coutumes l’intéressent, mille analyses et parallèles dressés par les auteurs attirent son attention. Mais, il comprend surtout que le panthéon est complexe — nous allons y revenir — et que la nature est traversée de signes qui manifestent, aux yeux des Tahitiens, la présence de multiples esprits : « Outre les grands dieux, qui étaient les habitants des régions supérieures, surveillans (sic) invisibles des êtres et des productions de la terre, ils comptaient un nombre infini d’autres divinités locales, dont les unes résidaient dans les eaux, les autres dans les bois, au sommet des montagnes, au fond des précipices ou sur les rochers escarpés […] mais renchérissant, à cet égard, sur tous les peuples de la Terre, non contents d’attribuer à chaque objet, à chaque substance, à chaque lieu, une intelligence, un gardien qui s’y tenait et l’administrait, chaque situation, chaque état, chaque travail de l’homme avait sa divinité tutélaire et protectrice [Moerenhout, op. cit.]. »

Parure de tête paè kea, paè kaha, Nuku Hiva, îles Marquises, première moitié du XIXe siècle. Écaille de tortue, coquille de bénitier tridacne, fibres de bourre de coco tressées. Dim. : 19,5 x 24,7 x 21 cm. Porté par les jeunes gens, il était disposé sur la tête de façon à ce que les plaquettes reposent sur le front. Collecté par le capitaine J.-B.-A. Collet, commandant supérieur du groupe nord des îles Marquises, entre 1842 et 1844. Ce diadème figure sous le n° 1551 de l’inventaire Louis-Philippe. © Musée du quai Branly, Inv. n° : 72.84.230. Photo : P. Gries, V. Torre.

Ornement de tête pēue èi, peēue koiò, porté par les femmes, Nuku Hiva, îles Marquises. Dents de dauphin, fibres végétales et perles de verroterie. Dim. : 21 x 19,5 x 4,5 cm. Don André Michaud. © Musée du quai Branly, Inv. 71.1963.22.9. Photo : C. Germain.

Ce sont ces signes que Gauguin tente de traduire dans quelques toiles. L’une des plus connues est probablement Manao Tupapau (Elle pense aux revenants ou l’esprit des morts veille – 1892). Mais Gauguin se heurte ici à un problème majeur : comment rendre manifeste ce qui n’est pas visible ? Quelles formes donner aux esprits, ces tupapau que seuls les Tahitiens sont capables de percevoir ? Pour répondre à cette question, Gauguin invente. Dans le cas présent, des inflorescences parsèment le fond mauve de la toile, inflorescences qui ajoutent leurs inquiétantes présences à une atmosphère étouffée et à l’expression effrayée du nu allongé sur le lit.

« Mahana no atua » (Le Jour de Dieu), Paul Gauguin, 1894. Huile sur toile, 68,3 x 91,5 cm. © Chicago, Art Institute of Chicago, Helen Birch Bartlett Memorial Collection. Inv. 1928.198-W.513.

Au fil de ses toiles, Gauguin multiplie ces signes, ces apparitions. L’effet l’intéresse. Non seulement parce qu’il croit ainsi traduire la mentalité tahitienne, mais aussi parce que, imprégné qu’il est de l’école symboliste, un champ nouveau s’ouvre à lui. Il lui revient d’inventer un nouveau système d’équivalences, et de rendre manifestes, par tout un vocabulaire nouveau, des us et coutumes surprenants.

Gauguin se rend vite compte que les moyens qu’il utilise pour exprimer un monde dont les coutumes et les références sont aux antipodes de la société occidentale nécessitent un mode d’emploi. D’où le projet de rédiger un livre. Ce sera Noa Noa (1893-1894, première éd. 1901). Gauguin en entame la rédaction lors de son retour à Paris. Noa Noa n’est pas seulement un récit de voyage. C’est une explication de ce qu’il a voulu faire et dire. Une sorte de testament. Sa forme même l’indique : Gauguin mélange au texte dessins, gravures, photos, grattages, toutes sortes de références qui en font une œuvre totale, un livre monde. Gauguin inaugure ainsi une pratique qui sera courante chez les artistes dans le siècle qu’il annonce.

Ornements d’oreilles masculins, haakai, hakakai, îles Marquises, début du XIXe siècle. Ivoire de baleine. Dim. : 5,7 x 4,1 x 7 cm. © The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, Bequest of Nelson A. Rockefeller, 1979. Inv. 1979.206.1639 a, b.

Un deuxième livre voit le jour. Il a pour titre Ancien culte mahorie (1893). Il contient de longs fragments de légendes que Gauguin prétendait avoir recueillis de la bouche de sa vahiné mais, qu’en fait, il a plus sûrement recopiés du livre de Moerenhout. Pour donner plus de véracité à son texte, Gauguin retranscrit de larges extraits en tahitien — une langue qu’il possédait probablement mieux que ce que certains auteurs ont bien voulu laisser croire. Contrairement à Noa Noa, livre épais et dont il existe deux versions, Ancien culte mahorie se présente sous la forme d’un modeste cahier d’écolier dont l’apparence modeste ne doit pas cacher l’importance du texte qu’il contient. Si Gauguin ne retranscrit pas tout le panthéon tahitien — panthéon dont la complexité est propre à effrayer plus d’un chercheur ! —, il en extrait quelques mythes et, plus particulièrement, ceux qui sont en relation avec un problème qui le hante : l’origine de la Terre et des hommes et leur destinée. Ainsi, il privilégie les figures de Ta’aroa, d’Oro, de Vaïraumati ou de Hina et Téfatou. Ces deux derniers dieux retiennent notamment son attention. Hina, déesse de la Lune, est associée à la féminité et à la fécondité. Quant à Téfatou, il est le dieu de la terre. Autour de ces quelques figures, paires complémentaires et opposées, il brode de nombreuses variantes qui seront le sujet d’une série de tableaux.

Ancien culte mahorie est illustré de multiples dessins. Certains semblent être des allégories, difficiles à interpréter, d’autres sont plus proches des illustrations. Dans ces dessins, les figures des dieux oscillent entre une représentation naturaliste et une interprétation des sculptures polynésiennes. Car attribuer une source précise à ces figures relève de l’impossible. Tahiti, nous l’avons vu, était pauvre en sculptures. Gauguin a cherché des modèles ailleurs, plus particulièrement dans l’art des îles Marquises et à l’île de Pâques. Puis il opère un heureux mélange, empruntant un trait ici ou là. Où a-t-il trouvé ces modèles ? Mystère. Il existait bien quelques collections à Tahiti, mais limitées en nombre d’objets et, de surcroît, difficiles d’accès. Les carnets de dessins que nous possédons ne renferment que de rares croquis. L’exemple le plus connu est le dessin d’une boucle d’oreille dont il réutilisera le motif pour en faire la barrière de Parahi te Marae (Là est le temple – 1892). Il existe cependant une exception remarquable dans son œuvre : le carnet dit d’Auckland. Lors de son second voyage, Gauguin doit attendre pendant quinze jours, à Auckland, le bateau qui doit le ramener à Tahiti. Auckland est alors une petite ville qui n’offre pas de grandes distractions. C’est donc tout naturellement que le peintre se rend au musée de Prince Street. Là, il découvre les objets maori, dont une grande pirogue de guerre qui l’impressionne fortement. Dans le musée, Gauguin dessine, ou plutôt croque ce qui l’intéresse. Ces croquis indiquent ce qui le fascine dans l’art du Pacifique. Non pas l’objet en lui-même, mais un motif, une figure. Cette attention aux motifs se retrouve dans une page de Noa Noa où il a collé un grattage effectué sur une gourde gravée des Marquises. Gauguin s’explique d’ailleurs de cette approche dans un de ses écrits : « Chez le Marquisien il y a un sens inouï de la décoration […] La base en est le corps humain ou le visage. Le visage surtout. On est étonné de trouver un visage là où l’on croyait à une figure étrange géométrique [Avant et Après, 1903]. »

« D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? », Paul Gauguin, 1897-1898. Huile sur toile, 139,1 x 374,6 cm. © Boston Museum of Fine Arts, Tompkins Collection, Inv. 36.270-W.561.

Le texte est explicite : c’est la façon dont les Maoris font émerger d’un lacis décoratif une figure humaine qui l’étonne. C’est donc moins l’objet qui l’intéresse qu’un certain nombre de détails. Puis Gauguin opère par collage. Il prend un motif ici, une forme là, les transforme et les intègre dans une autre structure. Il opère par déplacement. La toile du musée de Boston, D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, est construite, bien qu’à une autre échelle, sur le même procédé de collage. Comme son titre ambitieux l’indique, Gauguin considérait cette toile comme son testament pictural. Il achève l’œuvre en décembre 1897. Il est alors au bout du rouleau. Il se sent isolé, souffre le martyre à cause d’une plaie à la jambe et de crises d’eczéma. Une fois le tableau terminé, Gauguin tente de mettre fin à ses jours. Sa tentative cependant échoue. Il nous reste cette toile, « peinte de chic [lettre à son ami Daniel de Monfreid] », qui résume sa philosophie et sa vision du monde. L’œuvre est difficile à lire. Elle est obscurcie par la juxtaposition d’éléments hétérogènes : la vielle femme, à gauche, recroquevillée sous la forme d’une momie inca vue à l’Exposition universelle de 1889, voisine avec la figure centrale issue d’un dessin alors attribué à Rembrandt mais qui fait penser aussi à une des figures du Printemps de Botticelli, et avec des symboles inhabituels, tel un oiseau blanc qui n’appartient pas à la faune tahitienne. Dans une lettre envoyée en juillet 1901 à son ami Charles Morice, Gauguin livre la clé de cette longue frise faite d’accumulations : l’œuvre doit être lue comme un commentaire sur le cycle de la vie. Il refuse néanmoins d’en fournir le sens ultime. Il conclut : « Des attributs explicatifs — symboles connus — figeraient la toile dans une triste réalité, et le problème annoncé ne serait plus un poème. »

Pectoral tahi põniu, taki poõniu, îles Marquises, première moitié du XIXe siècle. Bois, graines (põniu, Abrus precatorius), écorce interne battue (tapa) (hau, Hibiscus tiliaceus). Dim. : 24,5 × 10 × 3 cm (env.) Ex-coll. Alphonse Moillet, don à la Ville de Lille en 1851. © Musée d’Histoire Naturelle, Lille, Inv. 990.2.2692. Photo : P. Bernard.

Pour lui, conserver le sens poétique des choses c’est préserver leur indispensable mystère. La figure bleutée qui se trouve légèrement à l’arrière-plan, décalée sur la gauche, est un bon indice du rapport au primitivisme de Gauguin. La figure a les bras levés. Hiératique, elle est identifiée comme une sculpture de pierre, une divinité barbare, figée là pour l’éternité. Mais les historiens de l’art chercheront en vain, dans le répertoire mondial de la sculpture, une statue dont les traits stylistiques se rapprochent de ceux de cette divinité. Il faut bien s’y résoudre : cet être de pierre flotte entre plusieurs mondes. Gauguin a emprunté à de multiples sources pour former une divinité hybride. À son départ de Paris, il a emporté avec lui tout un petit monde d’amis, des photographies d’œuvres qu’il admire ou qu’il aime. Ce petit musée portatif (Gauguin inaugure ainsi une pratique qui deviendra courante pour les artistes du XXe siècle) contient aussi bien une fresque égyptienne de la XVIIIe dynastie que des sculptures du Parthénon, de la colonne Trajan ou du temple de Borobudur. Le peintre puise largement dans ce monde d’amis. À partir de lui, il recopie, transpose, transforme. Il condense et, brouillant le fil logique de la lecture, ouvre de nouveaux sens obscurs mais poétiques.

« Arearea no varua ino » (Le plaisir de l’esprit du mal), Paul Gauguin, 1894. Huile sur toile, 60 x 98 cm. © Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague, Danemark.

La déesse de D’où venons-nous ?… naît de ce procédé de condensation. Les sources possibles de la figure ne sont cependant pas innocentes. L’analyse de la figure permet effectivement de discerner des traits orientaux mâtinés de quelques traits polynésiens. Cette condensation cache toute une réflexion sur l’histoire, l’origine des peuples et un commentaire sur la naissance du sentiment religieux, problème qui intéresse Gauguin au plus haut point.

Ornement de tête uhikana, îles Marquises, fin du XIXe siècle. Nacre, écaille de tortue, fibres de bourre de coco tressées. Dim. : 15,2 x 45,7 cm. © The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, Purchase, Nelson A. Rockefeller Gift, 1964. Accession Number: 1978.412.832.

À la fin du XIXe siècle, les milieux scientifiques étaient en plein débat sur l’origine des populations polynésiennes. La théorie le plus souvent admise par de nombreux savants tenait pour à peu près certain que les Tahitiens étaient arrivés sur l’île à une date récente. Bovis parle de vingt générations. Mais cette théorie ne coïncide pas avec l’idée que l’on se fait alors du système religieux tahitien dont tous les auteurs se plaisent à souligner l’ancienneté. Pour résoudre ce paradoxe, on commence alors à évoquer des migrations successives en provenance du sud-est asiatique. Sur un fond plus ancien, ces migrations successives ont l’avantage d’expliquer l’étrangeté du système religieux tahitien qui ne peut être que le résultat de la dégénérescence de croyances anciennes.

« Ève et le serpent », Paul Gauguin, vers 1889. Bois de chêne peint. Dim. : 34,7 x 20,5 cm. © Copenhague, Ny Carlsberg Glyptotek. Photo : Ole Haupt.

Pour retrouver le système religieux en son état premier, il faut donc remonter à ses sources : l’Orient indo-javanais. Or, c’est à ce retour aux sources, à la forme primitive du système religieux que Gauguin s’attache. Sous le glacis des cultures locales, il veut retrouver les strates anciennes. Reprenant l’idée d’une origine javanaise, il fait des Tahitiens contemporains des parents des personnages sculptés sur les reliefs de Borobudur. Pour lui, retrouver cette filiation, c’est aussi exprimer l’universalité de l’humanité. Mieux, peindre les dieux tahitiens sous des traits asiatiques, c’est régénérer des dieux et des croyances dont la mort était annoncée. Car tout le monde alors le croit ou plutôt le constate : les populations tahitienne et marquisienne sont vouées à une disparition prochaine. Une disparition due à la maladie et aux abus divers (l’alcool et l’opium, qui est en vente libre, font des ravages) mais aussi, pour certains, à la faiblesse de leur croyance. Face à cette situation, Gauguin se présente comme un missionnaire des temps futurs. Il veut sauver les populations maories de l’oubli, il veut régénérer leurs croyances en les revivifiant à leurs propres sources. Il veut inventer un nouveau monde.

Face à cette mission, on ne s’étonnera donc pas de trouver des références faites d’amalgames ou de transformations. Le primitivisme de Gauguin ne saurait se limiter à la seule admiration de l’art marquisien ou tahitien. L’art des îles n’est qu’une composante, un des éléments d’un vaste édifice qu’il reste à construire.

*Philippe Peltier, Art Tribal, n° 03, Été/Automne 2003.

- Mata Hoata. Arts et société aux îles Marquises, 12 avril-24 juillet 2016, Musée du quai Branly, Paris.

- Gauguin racconti dal paradiso, Museo Delle Culture, Milan, 28 octobre 2015-21 février 2016 ; Gauguins Verdener, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague, 15 avril-28 août 2016.

Matahoata, Arts et société aux îles Marquises, œuvre collégiale sous la direction de Carol Ivory, 320 pages, 24 x 28 cm, 212 ill. coul. dont 146 pl., 10 N/B. Publié en français, coédition musée du quai Branly/Actes sud. Relié : 47 €. ISBN 978-2 330-03800-7.

Matahoata, Arts et société aux îles Marquises, œuvre collégiale sous la direction de Carol Ivory, 320 pages, 24 x 28 cm, 212 ill. coul. dont 146 pl., 10 N/B. Publié en français, coédition musée du quai Branly/Actes sud. Relié : 47 €. ISBN 978-2 330-03800-7.

Gauguin. Racconti dal Paradiso/Tales from Paradise, ouvrage collectif sous la direction de Line Clausen Pedersen et de Flemming Friborg, 28 x 31 cm, 256 pp., 150 ill. Publié en italien et en anglais par 24 Ore Cultura, le Mudec, Milan. Relié : 39,00 €. ISBN 88-6648-294-3 – ISBN 978-88-6648-294-9.

Paul Gauguin et les Marquises. Paradis trouvé ? Par Caroline Boyle-Turner, préface par Maria Gauguin. Publié en français et en anglais par Vagamundo, Pont-Aven, 2016. Format : 22 x 27 cm, 256 pp., 96 ill. coul. et 41 N/B et duotone. Relié, 44 €. ISBN : (français) 979-10-92521-15-3 ; (anglais) 979-10-92521-14-6

Paul Gauguin et les Marquises. Paradis trouvé ? Par Caroline Boyle-Turner, préface par Maria Gauguin. Publié en français et en anglais par Vagamundo, Pont-Aven, 2016. Format : 22 x 27 cm, 256 pp., 96 ill. coul. et 41 N/B et duotone. Relié, 44 €. ISBN : (français) 979-10-92521-15-3 ; (anglais) 979-10-92521-14-6

Alors que la période tahitienne de Gauguin a été largement analysée, son séjour aux Marquises, à Atuona, sur l’île d’Hiva Oa, n’a que peu retenu l’attention. Les écrits comme les œuvres de l’artiste datant de cette période révèlent pourtant un engagement profond dans des problématiques liées aux croyances traditionnelles marquisiennes, à l’autorité coloniale ou ecclésiastique et aux images véhiculées à travers l’« exotisme » de l’époque. Avec Paul Gauguin et les Marquises: Paradis trouvé ?, Caroline Boyle-Turner, docteur en histoire de l’art, met en lumière et en images les défis que dut relever l’artiste pour inventer et interagir avec ce contexte complexe et souvent conflictuel. L’auteur se nourrit d’une étude approfondie des écrits et des œuvres de Gauguin, puisant dans les archives coloniales, qu’elles soient en France ou à Papeete, mais aussi en exploitant les ressources du musée du quai Branly, du centre de documentation du musée d’Orsay, de la Bibliothèque nationale et du Service protestant de mission-Défap, à Paris, pour élargir la compréhension de son environnement, réel ou imaginé. Grâce à de nouvelles informations extraites d’archives trouvées aux Marquises, ou collectées au prés de descendants de Gauguin, d’anthropologues, de botanistes, de fonctionnaires locaux et de descendants de personnes ayant côtoyé l’artiste à la fin de sa vie, ce livre ouvre la voie à une appréciation nouvelle et plus équilibrée des dernières années de Gauguin. Sur la terre féconde des Marquises, le faisceau de ses aspirations, tant artistiques que politiques, se resserra et investit ses créations, tout comme sa lutte pour les droits indigènes. Gauguin se lança dans cette nouvelle et dernière aventure avec curiosité et passion. Il intitula sa dernière demeure, non sans provocation, « Maison du Jouir », et orna la porte de cette grande case sur pilotis, d’un ensemble de panneaux sculptés portant des inscriptions révélatrices de la quête d’un âge d’or primitif qui habita l’artiste jusqu’à la fin de sa vie : « Soyez mystérieuses » et « Soyez amoureuses et vous serez heureuses ». Les nus et les bustes féminins qui illustrent ces devises, formes massives et sereines, sont sculptés en entailles rugueuses et incisives, mêlées à des animaux et des végétaux. Devançant l’intérêt des cubistes pour l’art tribal, la naïveté voluptueuse de ce décor marque la naissance d’une esthétique primitiviste qui connaîtra, au XXe siècle, de brillants développements avec Matisse, Derain, Lhote et Picasso. Durant cette brève période, tout en prenant appui sur son œuvre tahitienne, Gauguin mena son art au-delà, vers une forme plus simple et une approche plus directe de son environnement polynésien. Son vocabulaire, gagnant en concision et en expressivité, se mit au service de ce désir d’explorer l’essence de ce qui l’entourait : les couleurs, la lumière et les traditions marquisiennes en passe de disparaître.

Cette exposition itinérante* et le catalogue éponyme qui l’accompagne ont pour but de révéler — depuis son arrivée à Paris, en 1900, jusqu’en 1974, un an après sa mort — les principaux points de confrontation perceptibles entre l’artiste et l’art tribal. Ses rencontres, ce qu’il a vu et pu voir, les objets qu’il a rassemblés et ses propres créations. À l’aide de nombreux documents d’archives et de photos anciennes, le commissaire, Yves Le Fur — emboîtant le pas à Peter Stepan** —, a reconstitué une chronologie de ses activités et de ses relations, année par année, démontrant le rapport étroit entretenu par l’artiste avec ces arts lointains. La richesse de ses explorations, la diversité de ses sources et la multiplicité de ses techniques sont malheureusement prisonnières d’une scénographie triste et académique où les apparentements sont arbitraires et peu convaincants.

Cette exposition itinérante* et le catalogue éponyme qui l’accompagne ont pour but de révéler — depuis son arrivée à Paris, en 1900, jusqu’en 1974, un an après sa mort — les principaux points de confrontation perceptibles entre l’artiste et l’art tribal. Ses rencontres, ce qu’il a vu et pu voir, les objets qu’il a rassemblés et ses propres créations. À l’aide de nombreux documents d’archives et de photos anciennes, le commissaire, Yves Le Fur — emboîtant le pas à Peter Stepan** —, a reconstitué une chronologie de ses activités et de ses relations, année par année, démontrant le rapport étroit entretenu par l’artiste avec ces arts lointains. La richesse de ses explorations, la diversité de ses sources et la multiplicité de ses techniques sont malheureusement prisonnières d’une scénographie triste et académique où les apparentements sont arbitraires et peu convaincants.

Picasso primitif – Sous la direction d’Yves Le Fur. Publié en français par le Musée du quai Branly et Flammarion, Paris, 2017. Format : 25 x 30 cm, 344 pp., 312 ill. coul., 39 duotones et 76 N/B. ISBN : 978-2-0813-7706-6. Relié : 49,90 €.

Picasso primitif – Sous la direction d’Yves Le Fur. Publié en français par le Musée du quai Branly et Flammarion, Paris, 2017. Format : 25 x 30 cm, 344 pp., 312 ill. coul., 39 duotones et 76 N/B. ISBN : 978-2-0813-7706-6. Relié : 49,90 €. **Picasso’s Collection of African and Oceanic Art. Masters of Metamorphosis – Par Peter Stepan. Publié en anglais par Prestel Verlag, Munich, 2006. Format : 29,5 x 23,5 cm, 152 pp., 42 pl. coul., 132 N/B. ISBN : 3-7913-3691-6. Relié sous jaquette : 69 €.

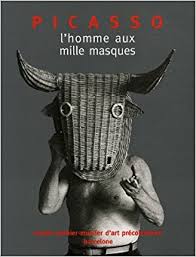

**Picasso’s Collection of African and Oceanic Art. Masters of Metamorphosis – Par Peter Stepan. Publié en anglais par Prestel Verlag, Munich, 2006. Format : 29,5 x 23,5 cm, 152 pp., 42 pl. coul., 132 N/B. ISBN : 3-7913-3691-6. Relié sous jaquette : 69 €. Picasso l’homme aux mille masques – Œuvre collégiale publiée en français par le Musée Barbier-Mueller d’art précolombien, Barcelone et Somogy, Paris, 2006. Format : 24 x 31 cm. 240 pp., 125 ill. coul. (dont 85 pl.) et 20 N/B. ISBN : 2-85056-984-4. Relié sous jaquette : 39 €.

Picasso l’homme aux mille masques – Œuvre collégiale publiée en français par le Musée Barbier-Mueller d’art précolombien, Barcelone et Somogy, Paris, 2006. Format : 24 x 31 cm. 240 pp., 125 ill. coul. (dont 85 pl.) et 20 N/B. ISBN : 2-85056-984-4. Relié sous jaquette : 39 €.

![« Interior of Kau ravi at Kaimari village, Gulf Province [détail] ». Photo par Frank Hurley, 1921-1923. © Australian Museum Trust.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/03/f-hurley.jpeg?w=300&h=247)

![« Man of Urama village. Gulf Province [détail] ». Photo par Frank Hurley, 1921-1923. © Australian Museum Trust.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/03/hurley-homme.jpeg?w=300&h=300)

![« 69. – Indigène de Naudaï [Nandaï], Adio, en 1858 - Naudaï Native Adio in the year 1858. W. Henry Caporn, éditeur. ». 9 x 14 cm. La ceinture qu’il porte sous les aisselles (voir également la carte postale numérotée 37, du même éditeur) rappelle peut-être l’ancienne forme de l’étui pénien vertical qui était composé d’une ceinture haute en fibres végétales qui passait au-dessus des seins, sous les aisselles et qui retenait l’étui proprement dit, enveloppant le pénis dressé verticalement, le long du ventre, l’étui se prolongeant sur la poitrine.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/indigc3a8nes-de-moindou.jpeg?w=193&h=300)

![« Idoles Canaques [Hawaii]. Kanaksche afgoden. Missions des Pères des Sacrés-Cœurs. Missiën der Paters der Heilige Harten. Ern. Thill, Bruxelles. » Cliché signé : « G. Bert… ». 13,1 x 8,6 cm. Le rôle du jeune homme est probablement de servir d’échelle à ces deux sculptures de temple conservées au Bernice P. Bishop Museum, Honolulu, Hawaii (C8486 et C8485. H. : 203,20 et 204,47 cm). Fondée en 1898 par Édouard Nels, ce dernier, pour des raisons de santé confie à son beau-frère Ernest Thill, sa société d’édition de cartes postale qui existe toujours à Bruxelles !](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/idoles-canaques-hawaii.jpeg?w=188&h=300)

![« 108. - Nouvelles-Hébrides. - Un grand tam-tam à Ouala [Ouala ou Wala ou encore Valla se situe au large de la côte nord-est de Malekula]. E. B. » 9 x 14,1 cm. Il s’agit d’une place de danse où se dresse un “orchestre” de tambours à fente devant un monument de grade et entre deux cases pour cochons de grade ¬ ¬— au Vanuatu, les cochons gravissent eux aussi des grades, au moment où les dents des maxillaires inférieurs, recourbées, achèvent leur premier tour —, abritant chacune un poteau sculpté, devant une table en pierre, l’abri étant surmonté d’une sculpture faîtière représentant un oiseau aux ailes déployées. Au centre et à droite de cette photographie, on aperçoit, suspendue à un de ces tambours, une série de mâchoires inférieures de porcs, marques de la valeur des bêtes qui ont été payées pour son acquisition. Au premier plan, des indigènes assis devant de petits tambours musicaux.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/108-tam-tam-ouala.jpeg?w=300&h=197)

![« Tabous, Idoles Calédoniennes [Vanuatu]. J. Raché, édit., Nouméa. ». 13,8 x 8,8 cm. Orchestre de tambours à fente dressés verticalement, style d’Ambrym. Principaux monuments de la place de cérémonie, ces grands tambours appartiennent à des personnages importants et de grandes fêtes sont organisées à l’occasion de leur érection. Utilisés dans la vie quotidienne pour envoyer des messages et lors des cérémonies où ils rythmaient les chants et les danses, leurs sons sont codés en fonction du grade de la personne que l’on appelle ou correspondent à des événements particuliers. La taille des tambours et le nombre de leurs visages sont en relation avec la position dans la hiérarchie des grades de leur commanditaire.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/tabous-nelle-hc3a9brides.jpeg?w=190&h=300)

![« 73. Colonies Françaises. Nouvelle-Calédonie. Bondé [tribu se situant dans la commune de Ouégoa] chef Canaque. Cliché Caporn, Nouméa. ». 13,9 x 8,9 cm.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/73-nelle-calc3a9donie.jpeg?w=189&h=300)

![« 3. – Nouvelle-Calédonie. Canaque avec son bec d’oiseau en guerre. W. H. C. [William Henry Caporn] éditeur. Nouméa. ». Annotée : « Janvier 1916 ». 9 x 14 cm.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/canaque-bec-doiseau.jpeg?w=190&h=300)

![« 69. – Indigène de Naudaï [Nandaï], Adio, en 1858 - Naudaï Native Adio in the year 1858. W. Henry Caporn, éditeur. ». 9 x 14 cm. La ceinture qu’il porte sous les aisselles (voir également la carte postale numérotée 37, du même éditeur) rappelle peut-être l’ancienne forme de l’étui pénien vertical qui était composé d’une ceinture haute en fibres végétales qui passait au-dessus des seins, sous les aisselles et qui retenait l’étui proprement dit, enveloppant le pénis dressé verticalement, le long du ventre, l’étui se prolongeant sur la poitrine.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/69-indigc3a8ne.jpeg?w=190&h=300)

![« Nouvelles-Hébrides [Fidji]. – Type de guerrier chrétien ». Phototypie A. Bergeret et Cie. – Nancy. 14 x 9 cm. Ce guerrier des Fidji — et non pas des Nouvelles-Hébrides — est richement revêtu d’une jupe en tapa et de divers ornements, en particulier des brassards composés de tresses de crin de cheval dans lesquelles sont incorporées de petites perles et, autour du cou, un collier batinivwaka en dent de cochon. Il tient des deux mains un rare casse-tête culacula de prêtre ou de chef destiné à se protéger des flèches.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/fidji-nelles-hc3a9brides-type-de-guerrier-chrc3a9tien.jpeg?w=192&h=300)

![« Mekeo – Hôtel de Ville indigène ou Marea. A native town-hall [maison des hommes]. Un cannibale – A cannibal. Missionnaires du Sacré-Cœur d’Issoudun. Papouasie – Nouvelle-Guinée (Océanie). Sacred Heart Fathers – Papua. » 8,8 x 13,8 cm.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/mekeo-hc3b4tel1.jpeg?w=300&h=190)

![« Gebrüder Marquardt’s völkerschaftliche Schaustellung “Die Samoaner” [Expositions des peuples ethnographiques des frères Marquardt : “Les Samoans”]. Dorfansicht. In der Mitte Fürst Tamasese [Un village. Au centre, le prince Tamasese]. W. H. D. 13 ». 9,2 x 14,4 cm. Cachet postal daté du 17 octobre 1912.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/samoaner-13.jpeg?w=300&h=192)

![« Gebrüder Marquardt’s völkerschaftliche Schaustellung “Die Samoaner” [Expositions des peuples ethnographiques des frères Marquardt : “Les Samoans”]. Dorfansicht. In der Mitte Fürst Tamasese [Un village. Au centre, le prince Tamasese]. W. H. D. 9 ». 9,2 x 14,4 cm.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/samoaner-9.jpeg?w=300&h=193)

![« No. 3845 Aparo [Aporo] and Ngareta. Issued by Muir & Moodie, Dunedin N. Z. from their Copyright Series of Views. ». Cachet postal daté 1909. 8,9 x 13,9 cm. Cette photographie a été prise par Alfred Burton en 1885 ou 1886 à Te Wairoa (près de Rotorua, sur la côte Sud du lac éponyme, dans la région de Bay of Plenty, dans l’île du Nord), un village établi par les missionnaires en 1848 comme village modèle, détruit par l’éruption du mont Tarawera, en 1886. L’homme tient dans sa main droite un casse-tête kotiate paraoa en os de baleine.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/no-3845-aparo-and-ngareta.jpeg?w=191&h=300)

![« Ruetiwatea [ou Rueti Watea]. C. Spencer, Photo, Auckland. No. 102. ». 13,7 x 8,7 cm. Cette photographie a été prise par Charles Spencer en 1912. Ce chef non identifié de l’iwi Te Ati Hau a Paparangi, région de la rivière Wanganui, porte une cape korowai et un pendentif d’oreille en jade à l’oreille droite. Probablement originaire de la région de la rivière Wanganui, au sud-ouest de l’île du Nord, les moko (tatouages) de son front et de son nez sont inhabituels.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/ruetiwatea.jpeg?w=191&h=300)

![« Tuari Netana, a Typical Maori Chief. Iles [Arthur James], Photo ». 14 x 8,8 cm. Tuari Netana était un chef de la tribu Ngati Maru. Les tatouages semblent avoir étaient teints pour les besoins de la photo, probablement pour mettre en évidence le tatouage original.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2016/02/tuari-netana.jpeg?w=188&h=300)