Communément appelée la « Reine d’Uxmal », ce couronnement architectural semble toutefois représenter un personnage masculin, peut-être un seigneur, qui a subi le rite initiatique qui consiste à être avalé par un serpent ochkan, (un boa), pour être ensuite régurgité une fois devenu prêtre-chaman. Dim. : 82 x 24 cm. Uxmal, Yucatán, Mexique Classique récent (600-800 ap. J.-C.). © Museo Nacional de Antropología, Mexico. Photo : I. Guevara.

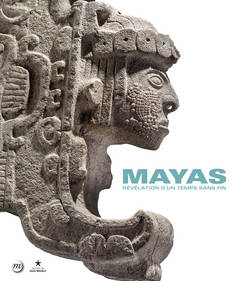

« Maya », ce nom évoque à la fois un imaginaire de pyramides et de temples oubliés, envahis par la végétation et perdus dans des forêts inaccessibles et une énigme archéologique. En quelques décennies, des dynasties s’éteignent, des cités-États se vident de leur population, des régions habitées pendant un millénaire voient leurs habitants partir pour ne plus revenir. Le pourquoi et le comment de cet effondrement étaient au cœur de l’exposition Mayas, de l’aube au crépuscule — qui proposait de découvrir les Mayas du Guatemala à travers les dernières grandes découvertes (MQB et Juan-Carlos Melendez, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Ciudad de Guatemala, commissaire, 2011). Avec Les Mayas, un temps sans fin (National Palace, Mexico City, avril 2014 / Museum of the Oca, Sao Paulo, juin-août 2014 / MQB, 7 octobre 2014-8 février 2015 / World Museum Liverpool, juin-octobre 2015), Mercedes de la Garza, commissaire (écrivain, historienne et académicienne à l’UNAM et à l’INAH à Mexico), s’est attachée à dresser un panorama général permettant de découvrir les divers aspects de cette culture en montrant la grande variété des styles des différents groupes, chacun d’eux ayant sa propre langue et sa propre expressivité.

Créateurs d’une civilisation passionnante, les Mayas d’avant la conquête espagnole ont laissé à la postérité des dizaines de cités révélant un remarquable savoir-faire architectural. Étalée sur plus de deux millénaires, cette civilisation, issue de quelque vingt-huit groupes principaux, s’est aussi distinguée par un art de la sculpture accompli, autant dans sa perfection technique que dans son dynamisme et son expressivité, par de somptueuses peintures murales, une grande variété de récipients en céramique peinte et des objets en jade d’une grande finesse. Les artistes taillaient et sculptaient avec une grande habileté tous les matériaux dont ils disposaient comme, par exemple, les coquillages et les coquilles d’escargots qui constituaient d’excellents supports pour les décorations miniatures, incisées et gravées.

Figurine-sifflet en céramique polychrome représentant une femme noble. Jaina, Campeche. Mexique. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). H. : 21,6 cm. © Museo Nacional de Antropología, Mexico. Réf. : 10-78656.

Figurine féminine en céramique. Jaina, Campeche, Mexique. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). Les femmes jouaient un rôle très important en politique : des alliances entre cités étaient conclues par le biais des mariages. H. : 27 cm. Centro Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM, Mexico. Réf. : ST/L49/1270.

Les Mayas ont également produit de nombreuses figurines en argile, modelées ou moulées, parmi lesquelles se distinguent celles provenant de la petite île de Jaina. Orientée vers le soleil couchant, elle fut choisie comme nécropole par les Mayas Puuc de la côte de Campeche. D’une très grande diversité, ces ravissantes statuettes réalistes, souvent rehaussées de couleurs et notamment du fameux « bleu maya », ont été trouvées parmi les offrandes d’un grand nombre de sépultures de la période classiques où elles guidaient les défunts vers leur destination finale. Certaines d’entre elles font également office d’instruments de musique (sifflets et grelots), la musique accompagnant aussi les morts. Ces créations, témoignant d’un art jamais figé où le naturalisme se conjugue à l’idéalisme avec une merveilleuse faculté d’invention sont autant de voies d’accès aux croyances religieuses, aux rites, à la vie des communautés et à l’histoire des Mayas.

Figurine en céramique polychrome, Jaina, Campeche, Mexique. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). Scène représentant un vieillard jaillissant d’une fleur bleue, figure hybride incarnant à la fois le dieu N, le seigneur des bois et des forêts et Pahuahtún, le vieux dieu quadruple qui soutient le monde et protège aussi les chamans. La fleur, symbole du sexe féminin, et le fait d’en sortir, sont assimilés à la naissance. © Museo Nacional de Antropología, Mexico. Réf. : Maya-NCH-1418. Photo : I. Guevara.

Figurine en céramique polychrome représentant une femme appartenant à l’aristocratie, tenant un disque avec un quinconce qui symbolise le centre de l’univers et les quatre points cardinaux. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). Provenance inconnue. © Museo Nacional de Antropología, Mexico. Réf. : Maya-NCH-0825. Photo : I. Guevara.

S’inspirant des découvertes et des idées qu’ils ont héritées de leurs prédécesseurs, en particulier, des Olmèques, ils ont maîtrisé l’astronomie, mis au point des calendriers perfectionnés et inventé un système d’écriture complexe unique. Les centaines d’inscriptions qui nous sont parvenues, transcrites sur divers supports, permettent d’appréhender ce que fut leur civilisation. Les glyphes étaient également peints sur des codex par des scribes qui y consignaient les rituels, les chronologies et les événements importants. La plupart d’entre eux ont été détruits, durant le XVIe siècle, par les Espagnols qui tentaient de convertir les Mayas au christianisme. Les trois (authentifiés) qui ont été épargnés — Codex de Madrid, de Dresde et de Paris, pour la plupart écrits en yucatèque, une des trente et une langues mayas — constituent également une source précieuse d’information sur leurs croyances religieuses, leurs cycles rituels, sur les dieux associés à chaque jour de leur calendrier et sur leurs tables astronomiques.

Comment était composée la société maya ? Quelles étaient les habitudes de ses membres, notamment lors des grands cycles de l’existence et comment était organisée la vie quotidienne ? Les offrandes composant le mobilier funéraire et les objets usuels nous renseignent sur les us et coutumes des différentes strates sociales tandis que les inscriptions recouvrant les monuments, les stèles, les linteaux et certains ornements en jade, signes de puissance et de pouvoir des élites religieuses et politiques, relatent des événements historiques, illustrent l’accession des rois au pouvoir, leurs prouesses guerrières — les dirigeants mayas commémoraient régulièrement leurs triomphes militaires en représentant leurs prisonniers dans des attitudes humiliantes —, les unions, les naissances, les faits et gestes des seigneurs et les activités de la dynastie.

Haut-relief en grès montrant un captif, la bande de toile ou de papier pendue à son oreille indique son sacrifice imminent. Son pagne porte l’inscription de son nom et de son origine, ainsi que celui de son vainqueur. Début du VIIIe siècle. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). Monument 154 de Toniná, Chiapas, Mexique. © Museo Nacional de Antropología, Mexico. Photo : I. Guevara. Réf. : Maya-NCH-3090.

Fragment en pierre calcaire représentant le seigneur de Palenque, captif. Monument 114 de Toniná, Chiapas, Mexique. D’après le texte glyphique, il a été capturé par les seigneurs de Toniná durant la guerre entreprise contre Palenque le 26 août 711 de notre ère. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). © Museo Nacional de Antropología, Mexico. Photo : I. Guevara. Réf. : Maya-NCH-3381.

À l’apogée de leur culture, c’est-à-dire, la période classique (200 à 900 ap. J.-C.), les Mayas occupaient un vaste territoire délimité aujourd’hui par le sud du Mexique, le Guatemala, le nord de Belize et l’ouest du Honduras, divisé en trois grandes zones : les forêts tropicales humides des basses terres — le cœur de la civilisation maya classique —, où se trouvaient notamment les villes de Copán, Yaxchilán, Tikal et Palenque, les hautes terres du Guatemala et la côte du Pacifique et le nord de la péninsule du Yucatán où se trouvent les sites de Labná, Chichen Itzá et Uxmal.

Autel sacrificiel « Chac mool » représentant un homme couché, à la tête articulée. Chichén Itzá, Yucatán, Mexique. Postclassique ancien (900-1250 ap. J.-C.). Dim. : 82,5 x 126,5 x 65 cm. © Museo Regional de Antropologia, palais Cantón, Mérida,, Yucatán, Mexique. Réf. 10-569277. Photo. : I. Guevara.

Dans chaque royaume maya, la société était composée, selon un ordre hiérarchique, de rois, de nobles, de maîtres, de scribes, de guerriers, d’architectes, d’administrateurs, d’artisans, de marchands, d’ouvriers et d’agriculteurs. Outre la capitale, il y avait un certain nombre de centres secondaires éloignés, villes plus modestes ou simples hameaux et fermes habités par une famille étendue, les hommes entretenaient les huttes et s’occupaient des champs tandis que les tâches quotidiennes étaient réservées aux femmes. L’homme était en relation étroite avec la nature, végétaux et animaux occupant une place prépondérante comme participants de l’unité du monde. Quelques céréales, essentiellement le maïs — considéré comme une substance à l’origine de la formation de l’être humain — et des légumes secondaires tels que le haricot et la courge constituaient les nourritures principales. Ils connaissaient le cacao et le tabac était utilisé comme plante médicinale et rituelle. D’autres plantes aux vertus psychotropes, sacrées, étaient indispensables à l’accomplissement des rites chamaniques. Habiles fermiers, les Mayas défrichèrent de vastes étendues de forêts tropicales et bâtirent, là où l’eau était rare, de larges réservoirs souterrains pour servir la population durant la saison sèche. Ils savaient aussi tracer des routes à travers les forêts et les marais pour tisser de vastes réseaux d’échanges commerciaux.

Grenouille en or aux yeux de turquoise, Chichén Itzá, Yucatán, Mexique. Postclassique ancien (900-1250 ap. J.-C.). En lien étroit avec les divinités aquatiques et l’Inframonde, grenouilles et crapauds, par leurs coassements, annonçaient la pluie et, ainsi, la régénération de la Terre. Dim. : 3,3 x 2,6 cm. © Museo Nacional de Antropología, Mexico. Réf. : Maya-NCH-2968-b. Photo : I. Guevara.

Les animaux étaient respectés, comme frères des hommes, des êtres en qui ils pouvaient projeter une part de leur esprit, ainsi que des manifestations du divin. Les représentations de serpents étaient très fréquentes sur les monuments. Le reptile était en effet considéré comme un être puissant, qui conciliait les principes antagonistes de l’univers. Cet ophidien était dépeint la gueule ouverte, découvrant ses dents et révélant des crochets recourbés au coin de sa mâchoire. Les sculptures de serpents étaient des éléments architecturaux utilisés pour décorer les rampes d’escalier ou les portiques des bâtiments importants. À la période postclassique (900-1550 ap. J.-C.), elles symbolisaient le dieu Kukulcán, le « serpent quetzal », incarnation du principe créateur du ciel, associé au vent, à la pluie, à l’eau et à la planète Vénus.

Écuelle et son couvercle orné d’un iguane de la gueule duquel sort une tête humaine. Becán, Campeche, Mexique. Classique ancien (250-600 ap. J.-C.). Chef-d’œuvre de l’art céramique du Classique ancien, elle faisait partie du mobilier d’une sépulture royale. Céramique peinte. © Museo Regional de Campeche, fort San Miguel. Réf. : Maya-IMG-9180. Photo. : I. Guevara.

Écuelle en céramique à couvercle à tête de jaguar noir, Becán, Campeche, Mexique. Classique ancien (250-600 ap. J.-C.). Les yeux rouge vif renforcent les notions de ténèbres et d’obscurité associées à ce félin. © Museo Regional de Campeche, fort de San Miguel, ville de Campeche. Réf. : Maya-NCH-2358. Photo : I. Guevara.

Les Mayas croyaient en la récurrence des cycles de la création et de la destruction. De nombreuses inscriptions cosmologiques et astronomiques figurant, en particulier, sur des vases, témoignent des connaissances acquises par les Mayas dans le domaine des sciences. Dans les cités, les édifices cérémoniels étaient rigoureusement alignés sur les mouvements des corps célestes. Au moment des équinoxes du printemps et de l’automne, les rayons du soleil pénétraient par les meurtrières de certains observatoires, éclairant leurs murailles intérieures. Le principe de l’alignement était aussi appliqué à l’extérieur des temples et des palais. L’abondante représentation d’êtres surnaturels ou de divinités s’explique principalement par la vénération des strates cosmiques : le ciel (composé de treize strates), la terre et le monde souterrain (composé de neuf strates), ainsi que des forces naturelles comme le Soleil, la Lune ou la Pluie. Les Mayas croyaient que les mouvements du Soleil et de la Lune étaient, à chaque étape de leur trajectoire, guidés par les dieux. À leurs yeux, ces deux astres, au plus profond des ténèbres de la nuit, continuaient à voyager dans l’univers souterrain — endroit inhospitalier auquel étaient destinés la plupart des Mayas après leur mort —, sous la menace de divinités malveillantes qui voulaient ralentir leur course. Rites sacrés et sacrifices sanglants étaient donc nécessaires pour contrecarrer cette menace et assurer la survie des corps célestes et des dieux comme des humains. Confectionnés en os, en obsidienne ou en aiguillon de raie pastenague, des poinçons étaient utilisés au cours de cérémonies d’autosacrifice, célébrées par le roi et les membres de la noblesse, pour se perforer, notamment, la langue ou le pénis, ce don de sang ayant pour dessein de faire monter l’énergie humaine vers le ciel qui recevait en retour le pouvoir divin. De par leur importance, ces instruments faisaient souvent partie du trousseau funéraire des grands seigneurs.

Écuelle en céramique à couvercle à tête de jaguar noir, Becán, Campeche, Mexique. Classique ancien (250-600 ap. J.-C.). Les yeux rouge vif renforcent les notions de ténèbres et d’obscurité associées à ce félin. © Museo Regional de Campeche, fort de San Miguel, ville de Campeche. Réf. : Maya-NCH-2358. Photo : I. Guevara.

Le dieu solaire est caractérisé par ses grands yeux quadrangulaires, son strabisme, ses pupilles en forme de volutes et son nez camus. Ce fut une des divinités majeures du panthéon maya, car de lui dépendaient le fonctionnement et la continuité de l’univers. Chez les mayas yucatèques, on l’appelait K’inich Ajaw, « Seigneur Œil solaire ».

Les dieux de l’inframonde symbolisaient l’énergie de la mort, complément dialectique des forces vitales du cosmos. Dans les textes mayas yucatèques, ces divinités ont reçu différents noms : Ah Puch, le Décharné ; Kisín, le Flatulent ; Hun Ahau, Seigneur Un et Yum Kimil, Seigneur de la Mort. En revanche, chez les Quichés, on trouve : Jun Kame, Un Mort et Wuqub’Kame, Sept Morts, qui évoluent en couple.

Tête en stuc représentant le célèbre seigneur K’inich Janahb Pakal. Chambre funéraire du temple de Las Inscripciones, Palenque, Chiapas, Mexique. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). © Museo Nacional de Antropología, Mexico. Réf. : Maya-NACH-8394b. Photo : I. Guevara.

Cette tête en stuc a été trouvée sous le sarcophage de Pakal, peut-être la représentation de ce dernier en jeune homme, comme après une renaissance. Chambre funéraire du temple de Las Inscripciones, Palenque, Chiapas, Mexique. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). © Museo Nacional de Antropología, Mexico. Réf. : Maya-NACH-8418. Photo : I. Guevara.

D’après leurs rites cosmogoniques, les êtres humains furent créés pour vénérer et nourrir les dieux dont dépendait l’existence de l’univers. La vie rituelle et le culte des divinités — le panthéon maya en renfermait un nombre incalculable dont au moins cent soixante-six portent un nom — étaient donc primordiaux dans la vie de la communauté et se perçoit, dans les grandes aires cérémonielles des villes, à travers les objets ornant les temples ou utilisés comme offrandes et les sépultures.

Les encensoirs à copal jouaient un rôle rituel éminent, recevant les dons des hommes et abritant l’esprit des trois dieux tutélaires : le Ciel, la Terre et l’Inframonde, considérés, à Palenque, comme les ancêtres directs des souverains de la cité. Les encensoirs, les couteaux cérémoniels, des poinçons, des instruments de musique, des jeux de balles et les éléments associés témoignent de la diversité des cultes et de la complexité de la pensée maya tout comme les représentations de chefs religieux, prêtres ou chamanes et de rois. Le caractère sacré de la vie se retrouve également dans des figurines personnifiant la déesse mère, et autres déités féminines, symboles du culte de la maternité, ainsi que dans des images de phallus évoquant la fertilité.

Statuette en terre cuite représentant un dignitaire-guerrier-chaman portant un crâne attaché à sa ceinture, prononçant un discours ou exécutant un rite de danse. Jaina, Campeche, Mexique. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). Dim. : 13 x 11 cm. © Museo Nacional de Antropología, Mexico. Coll. Stavenhagen. Réf. : Maya-NCH-1008. Photo : I. Guevara.

Statuette en céramique, joueur de balle en pleine action. Jaina. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). H. : 12,7 cm. © Museo Nacional de Antropología, Mexico. Réf. : Maya-NCH-1351. Photo. : I. Guevara.

Les rites funéraires étaient alors d’autant plus essentiels, comme en témoignent les nombreuses œuvres plastiques découvertes dans des sépultures, celles des dirigeants se distinguant par la richesse de leurs dépôts funéraires. En outre, le défunt ne partait pas seul, les esprits d’autres hommes l’accompagnaient, tout comme les esprits des aliments, des parures et de l’eau que l’on déposait dans les tombeaux. Les grands personnages mayas de la période classique, dont les sculpteurs ont réalisé de magnifiques portraits, les k’uhul ajawo’ob ou « divins seigneurs », richement parés de tous les attributs du pouvoir royal, aménageaient leur tombe à l’intérieur des temples les plus notables de leurs cités, transformant ainsi ces derniers en mausolées et lieux de culte. Vases et urnes polychromes, sculptures en céramique, parures de bijoux et masques funéraires en jade, costumes et vêtements des morts sont l’expression d’un désir de permanence dans l’au-delà. On plaçait dans la bouche du défunt une perle de jade qui symbolisait l’esprit et garantissait l’immortalité.

Masque de Pakal, seigneur de Palenque, Chiapas. Vers 683. Mosaïque de jade, coquille, nacre et obsidienne. Composé de près de deux cents éléments, le signe en forme de T, dans la bouche, est une amulette protectrice. H. : 24 cm. © INAH, Museo Nacional de Antropología, Mexico.

Dans de nombreux dépôts de seigneurs illustres, parmi lesquels celui de K’inich Janahb Pakal, à Palenque, le visage du défunt était recouvert d’un masque en jade. C’est à Calakmul que l’on a découvert le plus grand nombre de ces masques, généralement confectionnés à l’aide de nombreuses tesselles de jade poli, et souvent incrustés de petits morceaux de coquillages, d’escargot, d’obsidienne et d’autres matériaux pour représenter les yeux et la bouche. Ce fait souligne l’intensité du commerce du précieux matériau que cette capitale entretenait avec le bassin du Motagua, au Guatemala, d’où il provient. Ces masques de jade avaient pour rôle fondamental, qu’ils recouvrent le visage ou qu’ils soient placés près de celui-ci, de préserver l’image du dignitaire pour l’éternité et de le protéger des êtres maléfiques qui le guettaient sur sa route vers son ultime demeure. La parure du défunt était complétée par des ornements d’oreilles, des colliers et des bracelets. La valeur de cette pierre était très forte pour les Mayas qui appréciaient ce minéral pour sa couleur qui symbolisait la régénération de la nature et de la vie.

Masque en jade figurant un dieu, élément de la ceinture cérémonielle du seigneur de Pakal. Sous le menton, le signe Pop, emblème du pouvoir. Les trois tesselles en pierre grise devaient émettre un son harmonieux en s’entrechoquant. Palenque, Chiapas, Mexique. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). © Museo Nacional de Antropología, Mexico, Mexique. Photo : Ignacio Guevara. Réf. : Maya-NCH-1571.

Masque funéraire, Calakmul, Campeche, Mexique. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). Jade, obsidienne et coquillages. H. : 36,7 cm. © Campecha, Museo de Architectura Maya.

Vers 300 av. J.-C., les Mayas adoptèrent un système de gouvernement hiérarchique où l’autorité était exercée par les nobles et les rois, laissant apparaître, au cours de la période classique, une société constituée de nombreux États indépendants, comportant chacun une communauté agricole rurale et de grandes villes édifiées autour de centres cérémoniels composés de temples-pyramides, de palais et d’observatoires. Pourquoi, vers 850 de notre ère, la civilisation maya classique a-t-elle sombré ?

De Naachtun, l’une des plus grandes cités mayas de la période classique (entre 200 et 950 ap. J.-C.), abandonnée à la fin du premier millénaire, il semble ne plus rien rester, à l’exception de la grande pyramide, haute de quarante mètres. Comment une ville se vide-t-elle, sachant qu’il s’agit tout de même d’un effondrement généralisé ? Sécheresses, remise en cause du statut des rois, récurrence de conflits meurtriers entre les principales cités-États ? Les fouilles franco-guatémaltèques menées sur ce site ces dernières années, dans l’extrême nord du Guatemala, nous donnent quelques indices. Dans la phase la plus tardive de l’occupation de la ville, certaines populations, sans doute des familles nobles, se regroupent dans le centre de la cité, dans des habitations construites autour de plusieurs patios. Une seconde pyramide surplombe ce complexe, mais il manque l’escalier qui doit permettre d’atteindre la plate-forme sommitale. En dégageant la base de l’édifice, les chercheurs ont découvert, au pied de l’escalier inachevé, une jarre miniature en céramique, remplie de perles de coquillages spondyles. Cette manière de placer un objet de valeur au pied d’un édifice sur le point d’être abandonné représente une « offrande d’abandon », sorte d’ultime présent au monument qui entre en déshérence. D’autre part, dans l’un des palais de la ville, les archéologues ont également découvert de grands encensoirs, brisés dans le cadre d’un autre de ces rites d’abandon. Ces actes tendraient à prouver que les habitants n’ont pas quitté la cité dans la précipitation ou la panique. Ce n’est pas le cas partout. Plus au sud, des régions semblent en proie au chaos qui suit de près les conflits armés. Dès le milieu du VIIIe siècle, avant que ne s’effondre le reste de la région, les cités d’Aguateca, Dos Pilas et Cancuén sont ravagées par la guerre. Leurs populations fuient en masse.

Statuette en calcaire dénommée « Adolescent de Cumpich » représentant un chaman nu, arborant un appareil génital démesuré, probablement en érection, représenté au cours de l’une de ses pratiques ascétiques, Cumpich, Campeche, Mexique. Classique récent (600-800 ap. J.-C.). © Museo Nacional de Antropología, Mexico. Réf. : Maya-NCH-8305. Photo : I. Guevara.

A Dos Pilas, la population démantela elle-même une grande partie de ses propres temples et palais dans une tentative désespérée d’ériger des barricades mais, en vain, car la cité fut détruite. Non loin, la cité d’Aguateca finit par être conquise et brûlée, vers l’an 800. Plus au sud, sur les rives du fleuve de la Pasión, le riche port de commerce de Cancuén, florissant entre 750 et 800, fut à son tour détruit. Son roi, la reine et plus de trente nobles furent assassinés dans un grand rituel à l’issue duquel leurs corps, revêtus de leurs plus beaux atours, furent déposés dans une citerne sacrée.

Marie-Charlotte Arnauld, archéologue, a remarqué que les derniers grands monuments de la période classique, érigés peu avant l’effondrement, sont constitués de blocs de calcaire plus petits, mieux taillés que ceux utilisés dans les siècles précédents et plus soigneusement ajustés. Peut-être précisément pour réduire l’utilisation du stuc — le calcaire et le stuc étaient des matériaux largement utilisés — qui les recouvrait, et donc pour économiser le bois nécessaire à la calcination du calcaire, signe qu’il commençait à se faire rare… La déforestation massive pratiquée au cours de la période classique a sans doute eu d’autres répercussions, en particulier, sur les pluies, l’absence de végétation pouvant entraver les précipitations. Des analyses de carottes sédimentaires ont montré qu’entre 760 et 910, quatre vagues de sécheresse de trois à neuf ans chacune ont frappé de vastes zones de l’aire maya. Or dans un système politico-religieux où le roi est le garant de la clémence des éléments, ces calamités à répétition ont peut-être déstabilisé les élites et engendré des troubles politiques. Des troubles dont le site de La Joyanca, dans la région de Petén, a probablement été le témoin. On y a découvert, dans une enceinte dévolue au roi, le squelette d’un homme, ou d’une femme, jeté là sans ménagement, vraisemblablement à dessein, avant que la banquette royale ne soit enlevée et le toit du bâtiment volontairement abattu. S’agit-il du souverain ? Pourquoi aurait-il été tué ? On ne le saura jamais…

Catalogues :

– Mayas, de l’aube au crépuscule, publié en français, sous la direction de Mercedes de la Garza, 384 pp., 350 ill., 24,5 x 29 cm, relié : 49 €.

Coédition musée du quai Branly-Réunion des musées nationaux, Paris, 2014. ISBN : 9782711862092.

– Mayas, de l’aube au crépuscule, publié en français, sous la direction de Juan-Carlos Mélendez, 192 pp., 230 ill., 22 x 27,5 cm, broché avec rabats : 29,50 €.

Coédition musée du quai Branly-Somogy, Paris, 2011.

ISBN : 978-2757204276.